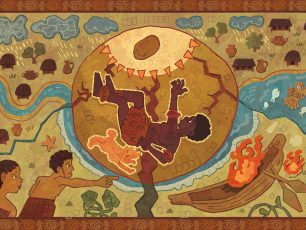

Pernah mendengar kesenian tari cokek? Tarian ini berasal dari masyarakat Tionghoa peranakan di kawasan Jakarta dan Tangerang, Banten. Cokek merupakan perpaduan unsur tari tradisional Tiongkok, Sunda-Betawi, dan pencak silat. Gabungan unsur-unsur tersebut melahirkan koreografi yang harmonis dan luwes, dengan gerakan tangan gemulai setinggi bahu serta goyangan pinggul yang membuat penampilan para penari terlihat anggun dan memesona.

Dalam setiap perhelatan tari cokek, para penari biasanya akan mengajak para tamu untuk ikut menari bersama. Caranya cukup unik. Para penari akan mengalungkan selendang yang mereka kenakan ke leher para tamu. Biasanya, tamu yang dianggap terhormat akan diajak menari bersama terlebih dahulu.

Dalam tari cokek, dikenal istilah ngibing. Bila tamu yang diserahi selendang oleh penari bersedia ikut menari bersama, maka gerakan menari bersama itulah yang disebut ngibing. Inilah yang kerap dipandang negatif oleh banyak orang terhadap tari cokek pada masa lalu.

Tari cokek mulai berkembang pada abad ke-19. Namun, tarian ini sebelumnya lebih dulu dikenal dengan sebutan tari sipatmo. “Tari sipatmo awalnya khusus ditampilkan dalam upacara keluarga Cina di kelenteng atau vihara,” catat Rachmat Ruchiat dalam “Tari Sipatmo yang Pernah Jaya”, termuat di buku Telisik Tari DKJ: Tari Betawi Topeng & Cokek.

Tarian ini sebelumnya lebih dulu dikenal dengan sebutan tari sipatmo.

Tari sipatmo dibawakan oleh tujuh penari perempuan dengan kostum sederhana berupa baju kurung longgar yang menutup pergelangan tangan dan menjuntai hingga lutut, serta selendang yang diikat di pinggang.

Karena kental pengaruh Tionghoa, tari sipatmo memiliki gerakan mirip tari Tionghoa bernama tage. Menurut Clarissa Amelinda dalam penelitian berjudul “Eksistensi Tari Cokek sebagai Hasil Akulturasi Budaya Tionghoa dengan Budaya Betawi”, secara harfiah tage berarti menghentakkan kaki sambil bernyanyi. Tari ini merupakan tari tradisional Tiongkok dari zaman Dinasti Han.

“Tari ini adalah tari hiburan yang di tarikan secara berkelompok oleh para pekerja untuk menghilang kan rasa letihnya,” sebut Amelinda.

Gerakan dasar tari tage berupa melenturkan bahu sambil menggerakkan tangan mendekati dagu, berputar, lalu mengendurkan lutut, dan menggoyangkan pinggang serta pinggul. Mirip dengan sipatmo. Tapi tage lebih gemulai dan halus. Sedangkan sipatmo lebih dinamis dan energik.

Tari sipatmo kemudian berkembang keluar dari klenteng dan vihara. Tari ini dipertunjukan dalam pesta pernikahan dan tahun baru orang-orang “Cina Benteng” di Tangerang, Banten.

Menurut Rachmat Ruchiat, tari sipatmo tak terpisahkan dari orkes gambang kromong, yang terdiri dari konghyan, tehyan, sukong, gambang, kromong, kecrek, gendang, dan gong. Rombongan orkes gambang kromong biasanya dimiliki “cukong-cukong” Tionghoa peranakan.

“Di samping dimainkan secara instrumental, orkes gambang kromong biasa digunakan untuk mengiringi nyanyian dan tarian yang dilakukan oleh penyanyi merangkap penari wanita, yang biasa disebut cokek,” sebut Ruchiat.

Cokek berasal dari bahasa Hokkien chniou-kek, yang berarti menyanyikan lagu.

Cokek berasal dari bahasa Hokkien chniou-kek, yang berarti menyanyikan lagu. Tarian ini tidak berdiri sendiri, karena istilah “cokek” sebenarnya merujuk pada para penyanyi yang mengiringi alunan gambang kromong sambil menari. Mereka lebih dikenal dengan sebutan wayang cokek.

Ada pula pendapat bahwa istilah cokek berasal dari nama seseorang yang memperkenalkannya, yakni Tan Sio Kek, seorang tuan tanah Tionghoa di Tangerang. Dalam sebuah pesta, ia menghadirkan tiga penari perempuan yang menari mengikuti alunan musik dari para pemain gambang kromong. Sejak saat itu, ketiga penari tersebut dijuluki cokek, dan masyarakat pun mulai mengenal istilah tari cokek.

Berbeda dengan tari sipatmo yang nyaris tidak pernah dipentaskan lagi sejak 1950-an, tari cokek justru terus berkembang dan diminati masyarakat. Fungsinya pun bergeser menjadi tarian pergaulan yang menghibur.

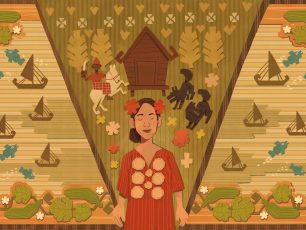

Dalam setiap pertunjukan, para penari cokek—dikenal sebagai wayang cokek—tampil dengan busana khas berupa baju kurung dan celana panjang berbahan sutra berwarna cerah dan mencolok. Warna kain yang serasi juga menghiasi bagian celana, sementara selendang panjang diikat di pinggang dan dibiarkan terurai. Tata busana ini menambah kesan gemulai dalam setiap gerakan tarian. Rambut penari biasanya disanggul kecil dan dihiasi aksesori kepala seperti kembang goyang dan burung hong, menambah keanggunan penampilan mereka di atas panggung.

Lagu-lagu yang dinyanyikan bukan hanya berbahasa Betawi tapi juga Hokkian.

Wayang cokek akan menyanyikan lagu-lagu yang diminta para tamu. Lagu-lagu yang dinyanyikan bukan hanya berbahasa Betawi tapi juga Hokkian. Sebut saja lagu Jali-jali, Lenggang Kangkung, Matojin (pendeta wanita), Lui Kong (dewa halilintar), dan sebagainya. Di tengah pertunjukan, wayang cokek akan mengajak tamu untuk menari bersama (ngibing) dengan menggunakan cukin (selendang).

Menurut Ensiklopedi Jakarta: Culture & Heritage, tarian cokek berpasangan menampilkan gerak-gerak lucu; saling memegang dagu, memegang telinga, memegang bahu, dan menunjuk hidung. Gerak-gerak humor tersebut dilakukan sambil goyang pinggul secara bergantian dan menurun berangsur-angsur hingga mendekati tanah. Susunan geraknya adalah lenggang, mincid, obah taktak, baplang, kedet dan goyang pinggul serta cindek.

“Walaupun tarian itu sebenarnya berasal dari tarian Cina, namun tampak banyak dipengaruhi gerak tari Sunda,” tulis Ensiklopedi Jakarta: Culture & Heritage.

Goyangan pinggul, saweran bernuansa erotis, hingga keintiman antara penari dan tamu setelah pertunjukan sempat menimbulkan citra negatif terhadap tari cokek. Menanggapi hal tersebut, para seniman Betawi mulai melakukan upaya rekonstruksi agar cokek bisa diangkat sebagai tari tradisi yang lebih adiluhung. Seiring waktu, bermunculan pula sanggar-sanggar seni yang mulai mengkreasikan ulang tari cokek dengan pendekatan yang lebih kontekstual.

Tarian ini kini kerap dijadikan sebagai bagian dari penyambutan tamu atau pengisi acara budaya di Tangerang.

Perubahan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kostum, alat musik, hingga gerakan tarinya. Baju kurung dan celana sutera yang dulu digunakan diganti dengan kebaya modern. Rambut penari yang sebelumnya dikonde kini dibiarkan terurai. Di sisi musikal, orkes gambang kromong dilengkapi instrumen modern seperti keyboard, bass, dan gitar. Penambahan ini, menurut Amelinda, “Membuat gerak tari ini lebih cepat dan dinamis dibandingkan gerakan yang terdahulu.”

Upaya pelestarian juga datang dari pemerintah, yang mulai menampilkan tari cokek dalam berbagai acara promosi pariwisata Betawi. Bahkan, tarian ini kini kerap dijadikan sebagai bagian dari penyambutan tamu atau pengisi acara budaya di Tangerang, dengan melibatkan penari dari berbagai sanggar.

Seluruh transformasi ini dilakukan demi menjaga eksistensi tari cokek sebagai bagian dari warisan budaya yang terus hidup dan tak hilang ditelan zaman.