Masa penjajahan bangsa asing dan perjuangan pelik dalam meraih kemerdekaan Indonesia, kerap dijadikan setting favorit oleh para novelis lawas. Ada yang memilih tema kepahlawanan, dan ada juga yang menyoroti nasib rakyat kecil di tengah suasana penjajahan atau peperangan yang tak menentu.

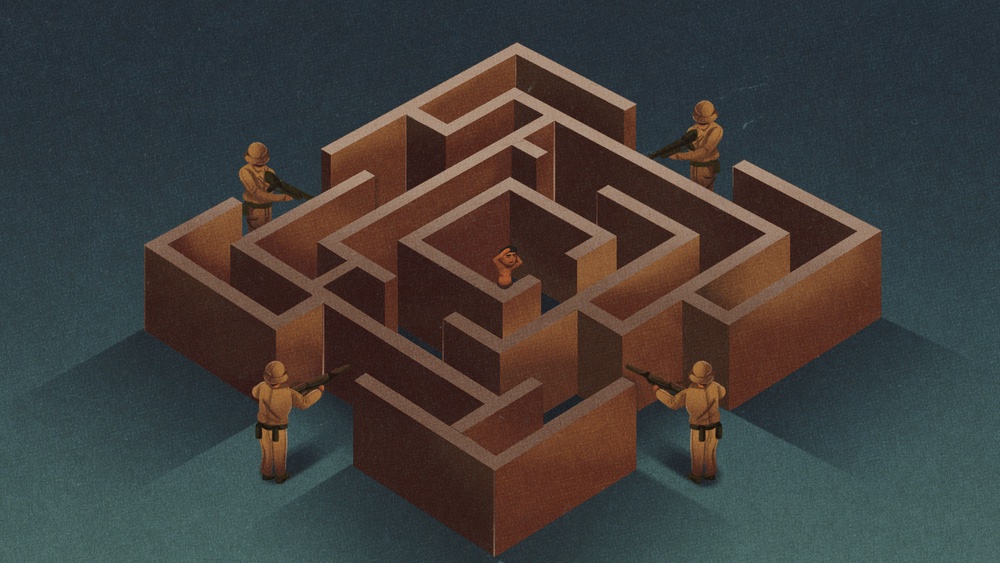

Satu judul yang mencuat adalah Jalan Tak Ada Ujung (1952), novel klasik Indonesia karangan Mochtar Lubis, yang berhasil menempatkan pembaca dalam suasana keresahan warga Jakarta pasca kemerdekaan. Betapa beruntungnya kita sebagai generasi yang tak pernah tahu bagaimana rasanya hidup di bawah ancaman pertempuran, penculikan, dan penyiksaan. Hidup dalam rasa takut yang tak ada ujungnya.

Hidup dalam rasa takut yang tak ada ujungnya.

Guru Isa dan Hazil

Itulah yang dirasakan tokoh utama Jalan Tak Ada Ujung bernama Guru Isa, seorang guru sekolah dasar yang setiap hari tercekam rasa takut. Ia adalah seseorang yang berhati lembut dan anti kekerasan, yang tampaknya jadi perwakilan kebanyakan warga pada saat itu.

Ketidaktenangan menghantui kehidupan sehari-hari penduduk Jakarta, setahun setelah Indonesia merdeka pada 1945. Cengkraman kekuasaan Belanda melalui kehadiran NICA, badan pemerintahan sementara yang dibentuk untuk menjaga status quo kekuasaan Belanda di daerah jajahan, tetap tak meregang di ibukota.

Pada suatu pagi yang damai, ketika tukang becak dan tukang loak memulai hari dengan mengopi di warung serta anak-anak kecil sedang asyik bermain layang-layang, satu truk berisi serdadu NICA mendadak datang untuk menciduk tersangka gerilyawan republik. Mereka pun tak sungkan menghamburkan peluru. Keganasan mereka tak mengenal gender maupun usia. Akibatnya, seorang anak kecil terbaring diam di atas tanah.

Kejadian tersebut mengusik hati dan pikiran Guru Isa. Menguatkan rasa takut yang telah lama menguasai seluruh tubuhnya. Apalagi ketika ia “terpaksa” untuk terjun ke dalam gerakan perjuangan pemuda berkat pertemanannya dengan Hazil, pemuda yang memiliki watak kebalikan dari Guru Isa, yaitu berani dan memiliki semangat perjuangan yang berkobar-kobar.

Meski aksinya tidak disetujui oleh ayahnya (yang diam-diam mengangan kembali ke zaman penjajahan Belanda lantaran situasi hidup yang lebih stabil), tapi Hazil terus ikut berjuang. Bahkan, ia menjadi pemimpin de facto dalam grup gerilyawan. “Di mana ada ujung jalan perjuangan dan perburuan manusia mencari bahagia? Sekali kita memilih jalan perjuangan, maka jalan itu tak ada ujungnya,” kata Hazil kepada Guru Isa suatu saat.

“Di mana ada ujung jalan perjuangan dan perburuan manusia mencari bahagia? Sekali kita memilih jalan perjuangan, maka jalan itu tak ada ujungnya.”

Namun, kata-kata inspirasional dari Hazil tampak tak ampuh untuk melucuti rasa takut Guru Isa. Ketakutan akut tersebut ikut meretakkan hubungannya dengan sang istri Fatimah, hingga ia mengalami disfungsi ereksi dan tak bisa memenuhi kewajibannya sebagai suami di tempat tidur, serta memberi anak kepada Fatimah. Hal tersebut menciutkan kepercayaan dirinya. Ditambah lagi, gajinya sebagai guru tak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari yang harganya kian melonjak saat perang, sehingga Fatimah mesti sering berutang hanya untuk membeli beras di warung.

Satu-satunya hal yang menenangkan hati Guru Isa adalah saat ia dan Hazil bermain biola bersama dan membahas soal musik. Hazil memiliki bakat untuk menjadi pemain biola dan menciptakan musik, sementara Guru Isa terkadang memosisikan diri sebagai penggemar sekaligus mentor.

Di luar itu, Guru Isa membantu Hazil dan beberapa temannya untuk menyelundupkan dan mengirimkan senjata serta granat ke markas gerilyawan di Karawang. Ketika tersiar kabar bahwa salah satu dari kelompok mereka tertangkap oleh militer Belanda, NICA, ketakutan Guru Isa memuncak. Apakah ia akan ditangkap berikutnya?

Rasa Takut Sebagai Tema Utama

Secara kasar, Guru Isa bisa disebut sebagai sosok pengecut. Tampaknya, ia takut akan segalanya—takut menjadi suami yang buruk, takut menjadi teman yang tak suportif, dan takut menjadi rekan seperjuangan yang tak becus. Saking takutnya, ia bahkan kontan pingsan ketika hendak diinterogasi.

Namun, ketakutan tersebut sebetulnya sangatlah wajar—siapa yang tak takut ketika situasi hidup tak jelas dan sewaktu-waktu peluru nyasar bisa merenggut nyawa? Yang menarik, ketakutan yang bermuara dari dalam diri Guru Isa ternyata tak hanya karena faktor eksternal. Bila disederhanakan, ketakutan tersebut justru berasal dari ketidakmampuannya dalam memenuhi kodrat sebagai lelaki, baik dalam kapasitasnya sebagai teman seperjuangan maupun kepada istri.

Rasa takut yang pelan-pelan menggerogoti jiwa seseorang itulah yang menjadi tema sentral Jalan Tak Ada Ujung. Efek dari kekisruhan masa penjajahan yang memicu rasa takut berlebihan. Atau justru kebalikannya—dari pengalamannya membantu upaya perjuangan Hazil, Guru Isa bertemu dengan sesama rekan perjuangan yang tak segan menggunakan kekerasan atau bahkan membunuh.

Ketika ibu-anak berkebangsaan Tionghoa dicurigai sebagai mata-mata, tanpa bukti, mereka langsung dibunuh dengan cara yang sadis. Seorang pemuda bernama Rakhmat yang tadinya merasa geram dan takut akan kebiadaban rekan-rekannya, pada akhirnya pun terjerumus dalam tabiat yang sama. The means justify the end—yang dalam konteks cerita berarti cara seburuk apapun akan dimaklumi, asalkan misi perjuangan dapat tercapai.

Cara seburuk apapun akan dimaklumi, asalkan misi perjuangan dapat tercapai.

Dalam Jalan Tak Ada Ujung, kepiawaian Mochtar Lubis sebagai jurnalis terlihat sangat menonjol. Seperti dalam bab satu, di mana ia dengan apik menggambarkan keseharian rakyat kecil, lalu sudut pandang pun beralih mulus dari satu tokoh ke tokoh yang lain, hingga berakhir pada serangan serdadu NICA (yang berkebangsaan India). Suatu cuplikan kejadian hidup yang begitu mengerikan pada masa itu.

Meski banyak terpapar penggambaran situasi hidup yang serupa novel, beserta aksi rahasia Hazil dan kawan-kawannya yang mencoba menyelundupkan senjata, sebagian besar cerita tetap bertumpu pada gejolak internal Guru Isa—baik secara emosional maupun psikologis. Ketika ia tergoda untuk mencuri setumpuk buku tulis dari sekolah supaya ia dapat tambahan uang untuk diberikan ke Fatimah, suara malaikat dan iblis memperdebatkan kelayakan tindakannya. Dan sang malaikat tak melulu menang.

Kontribusi Mochtar Lubis

Jalan Tak Ada Ujung pertama kali diterbitkan pada 1952 oleh PT Dunia Pustaka Jaya, tapi untuk cetakan kesembilannya, penerbitan buku ini diambil alih oleh Yayasan Obor Indonesia pada 1992. Novel yang pernah menyabet penghargaan Hadiah Sastra Terbaik oleh BMKN (Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional), merupakan novel yang tergolong pendek. Namun, Mochtar mampu mengemas sepenggal kisah perjuangan dengan efektif, menggabungkan unsur sejarah dan patriotisme dengan sentuhan gaya jurnalisme sastrawi, serta dilengkapi pemilihan diksi lantang dan puitis yang terpadu sempurna. Pergolakan batin Guru Isa merupakan pergolakan yang senantiasa akan terasa relevan. Sebab, dari masa ke masa, rakyat kecil akan selalu terkena imbas dari peperangan sosok yang berkuasa.

Semasa hidupnya, penulis asal Padang ini mungkin tak secara fisik ikut berjuang dalam revolusi kemerdekaan, tapi ia berkontribusi melalui perannya sebagai wartawan dan sastrawan. Ia memang tak serta-merta menumbuhkan jiwa nasionalis kepada saudara sebangsa, tapi ia mampu mendorong sikap kritis dan menciptakan medium berekspresi bagi penulis lain. Mochtar mendirikan kantor berita ANTARA dan Harian Indonesia Raya. Publikasi terakhir ini (yang kemudian dibredel), menjadi penyebab dijebloskannya Mochtar ke penjara selama sembilan tahun (1956-1966), lantaran telah mengkritik pemerintahan Presiden Soekarno. Lantas pada 1974 Mochtar kembali dibui selama dua bulan oleh Soeharto setelah ia mengungkap kasus korupsi di Pertamina dan peristiwa Malari (aksi demontrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial yang terjadi di Jakarta).

Yang jelas, pada masanya Mochtar merupakan figur writer/activist yang sangat vokal akan kritikannya terhadap pemerintah. Bahkan rekan sesama penulis pun tak luput dari kritikannya: ia menyuarakan keberatannya akan pemberikan penghargaan oleh Yayasan Magsaysay Filipina kepada Pramoedya Ananta Toer pada 1995 lantaran telah melakukan penindasan terhadap seniman lainnya pada era Demokrasi Terpimpin. Kemudian Mochtar pun mengembalikan penghargaan sama yang ia terima pada 1958 dari Yayasan Magsaysay sebagai lanjutan aksi protesnya.

Pada masanya Mochtar merupakan figur writer/activist yang sangat vokal akan kritikannya terhadap pemerintah.

Mochtar telah menerbitkan berbagai novel dan kumpulan cerpen. Satu karyanya yang menarik adalah Manusia Indonesia (1977). Ini merupakan sebuah rangkuman pidato kebudayaan yang ia sampaikan di Taman Ismail Marzuki, yang berisi kesimpulan kontroversialnya tentang enam karakter orang Indonesia—munafik, enggan dan segan bertanggung jawab, bersifat dan berperilaku feodal, percaya takhayul, artistik atau berbakat seni, serta lemah watak atau karakternya.

Lima dari sifat yang disebut di atas terwakili dalam novel Jalan Tak Ada Ujung. Pengamatan yang bisa diperdebatkan, tapi itulah pengamatan Mochtar Lubis. Namun ia tidak pesimis. Meski jalan yang ditapaki tokoh utama seolah tak berujung, perubahan tetap bisa terjadi. Karena, di tengah jalan, kelemahan dapat berganti menjadi keberanian.

Novel Jalan Tak Ada Ujung juga diadaptasi menjadi film layar lebar yang disutradarai oleh Mouly Surya (Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak). Film adaptasi ini berjudul Perang Kota, dibintangi oleh Chicco Jerikho sebagai Guru Isa, Jerome Kurnia sebagai Hazil, dan Ariel Tatum sebagai Fatimah. Untuk menikmati filmnya dengan lebih mendalam, luangkan waktu membaca novelnya terlebih dahulu.