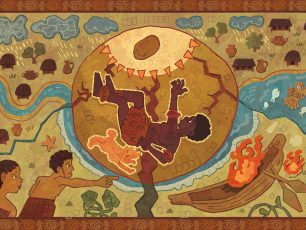

Jan Laurens Andries Brandes, seorang filolog sekaligus arkeolog Belanda, menyebut bahwa jauh sebelum istilah Indonesia lahir, masyarakat Nusantara telah mengenal sepuluh unsur kebudayaan, salah satunya membatik.

Pendapat Brandes yang ditulis pada tahun 1889 itu diperkuat dengan temuan motif pada panel Candi Prambanan dan Borobudur. Pola-pola tersebut diyakini para sejarawan sebagai gambaran awal kain bermotif. Jika merunut pada penemuan itu, tradisi menghias kain sudah berkembang di Nusantara sejak abad ke-8.

Berbeda dari wilayah lain seperti Timur Tengah dan India, masyarakat di Tanah Air memiliki istilah khas untuk menyebut tradisi ini. Secara etimologis, kata ‘batik’ berasal dari bahasa Jawa, yaitu ‘ngembat’ yang berarti melempar berulang kali dan ‘tik’ yang berarti titik. Secara harfiah, ia dapat dimaknai sebagai aktivitas membuat titik atau menggambar pada selembar kain.

Secara etimologis, kata ‘batik’ berasal dari bahasa Jawa, yaitu ‘ngembat’ yang berarti melempar berulang kali dan ‘tik’ yang berarti titik.

Awalnya, kain batik tumbuh di lingkungan keraton. Pola dan ragam hiasnya dipengaruhi kuat oleh tradisi Hindu dan Islam. Busana raja dan keluarganya biasanya menggunakan batik tulis dengan motif khas seperti kawung, parang, sawat, cemungkiran, dan alas-alasan. Motif-motif tersebut kerap disebut sebagai ‘pola larangan’, dan jenisnya dikenal dengan sebutan batik keraton.

Pasca Perjanjian Giyanti tahun 1755, corak hiasan berkembang secara terpisah di dua pusat kekuasaan: Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Keduanya menghadirkan keindahan dan gaya yang berbeda sesuai karakter masing-masing.

Lambat laun, tradisi ini menjalar ke luar tembok keraton. Para pengusaha dan saudagar di Kauman, Kratonan, serta Laweyan mulai mengelola usaha batik mereka sendiri. Pola klasik dimodifikasi dengan sentuhan pribadi sekaligus menyesuaikan kebutuhan pasar.

Pola dan ragam hiasnya dipengaruhi kuat oleh tradisi Hindu dan Islam.

Masyarakat luas yang sebelumnya lebih sering mengenakan kain lurik hasil tenunan, perlahan beralih menggunakan kain bermotif dengan corak yang lebih bervariasi. Kain hasil kreasi para saudagar ini kemudian dikenal dengan sebutan batik sudagaran.

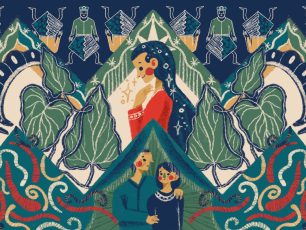

Menariknya, kain batik juga memikat hati para perempuan Indo. Tidak hanya mengenakannya sebagai busana sehari-hari, mereka pun membuat karya sendiri yang kemudian dikenal sebagai batik Belanda. Perkembangan semakin pesat ketika komunitas Tionghoa ikut terlibat, dengan sentra produksi di kota-kota pesisir utara Jawa seperti Pekalongan, Cirebon, dan Lasem. Dari sana, corak dan motif terus bertambah, pemakaiannya pun meluas hingga dipakai oleh berbagai kalangan.

Pada pertengahan abad ke-19, lahir inovasi baru berupa teknik cap. Alat dari tembaga atau besi yang dibentuk sesuai motif ini digunakan untuk mencapkan malam ke kain dengan sekali tekan. Kehadiran cap membuat proses jauh lebih cepat, harga kain menjadi lebih terjangkau, dan penggunaannya meluas sebagai pakaian sehari-hari.

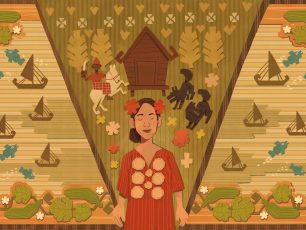

Sebelum munculnya teknik cap, pembuatan kain bergambar ini sepenuhnya dikerjakan dengan tangan oleh para perempuan.

Sebelum munculnya teknik cap, pembuatan kain bergambar ini sepenuhnya dikerjakan dengan tangan oleh para perempuan. Kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi sumber penghasilan tambahan, tetapi juga wujud menjaga tradisi yang dipandang bernilai adiluhung. Serat Centhini bahkan mencatat bagaimana perempuan Jawa menorehkan malam panas dengan canting ke atas kain—sebuah metode yang hingga kini dikenal sebagai batik tulis.

Proses batik tulis terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, membuat pola di atas kain. Pola ini kemudian ditulis menggunakan canting, tahap yang disebut klowongan. Setelah itu, garis-garis klowongan diarsir atau diisi detail kecil dalam proses yang dinamakan isen-isen. Tahap berikutnya adalah nembok, yakni menutup bagian tertentu untuk memberi warna penuh pada area lain. Setelah semua selesai, kain direndam sehingga menghasilkan kesan warna sesuai yang diinginkan.

Pada masa lalu, pewarnaan kain masih mengandalkan bahan-bahan alami dari alam, mulai dari daun, batang, hingga akar tumbuhan. Misalnya pohon nila, soga tingi, kayu tegeran, kunyit, kesemumba, dan akar mengkudu. Seiring perkembangan zaman, bahan kimia mulai digunakan untuk memberi variasi warna. Namun, hingga kini banyak sentra pengrajin yang tetap mempertahankan pewarna alami demi menjaga kualitas dan karakter khas kain tradisional ini.

Pada masa lalu, pewarnaan kain masih mengandalkan bahan-bahan alami dari alam, mulai dari daun, batang, hingga akar tumbuhan.

Untuk menjaga khazanah budaya yang tumbuh dari tradisi masyarakat, Presiden Sukarno mendorong lahirnya gaya baru yang bersifat nasional sekaligus mencerminkan persatuan. Karya ini kemudian dikenal dengan sebutan batik Indonesia, hasil perpaduan corak keraton dan pesisir, yang kerap pula disebut batik modern.

Popularitas kain bergambar ini semakin meluas pada 1970-an. Ali Sadikin, Gubernur Jakarta saat itu, menetapkannya sebagai busana resmi pria di wilayah DKI. Kebijakan ini kemudian diikuti di tingkat nasional, menjadikan batik kian lekat dengan identitas bangsa.

Pesatnya perkembangan industri juga memunculkan beragam motif khas dari berbagai daerah. Dari Cirebon lahirlah mega mendung, Pekalongan dengan jlamprang, hingga Ternate dengan kekhasannya sendiri. Meski harus bersaing dengan produk impor yang lebih murah, kain tradisional Nusantara tetap memiliki penggemar setia. Ragam motifnya tidak hanya indah dipandang, tetapi juga sarat makna filosofis. Tidak heran jika pada 2 Oktober 2009 UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia.