Nama kesenian ini terdengar unik, namun terasa asing di telinga. Bahkan, sebagian warga Nganjuk, Jawa Timur, mungkin tak menyadari bahwa daerah mereka memiliki kesenian tradisional yang telah hidup sejak lebih dari seabad silam. Tak heran jika kini keberadaannya mulai tergerus zaman dan terancam hilang.

Jejak awal pertunjukan ini tak bisa dilepaskan dari sosok Ki Bancol, atau yang dikenal pula sebagai Mbah Bancol, yang berasal dari Grobogan, Semarang, Jawa Tengah. Sejak kecil, ia sudah terpikat pada seni pertunjukan wayang klithik—wayang berbahan kayu dengan ukuran mungil, yang juga dikenal sebagai wayang krucil. Hampir setiap ada pentas, ia selalu hadir sebagai penonton setia. Dari kebiasaan inilah kecintaannya pada dunia wayang tumbuh semakin kuat.

Jejak awal pertunjukan ini tak bisa dilepaskan dari sosok Ki Bancol.

Saat menetap di Dusun Kedung Bajul, Desa Jetis, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Ki Bancol merasa terdorong untuk menciptakan hiburan rakyat. Ia kemudian merintis bentuk pertunjukan baru yang lahir dari pengalaman spiritual dan proses kreatif yang tak biasa, sekitar tahun 1910.

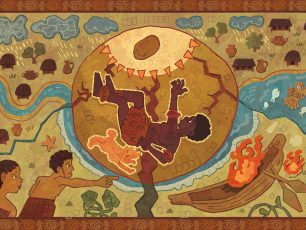

Konon, dalam keseharian sebagai tukang kayu, ia pernah membelah pohon waru untuk dijadikan bahan bakar. Namun di salah satu belahannya, ia melihat bayangan sosok yang menyerupai tokoh pewayangan. Merasa mendapat petunjuk gaib, ia memahat kayu itu menjadi tokoh pertama. Sejak saat itu, satu demi satu tokoh lain menyusul, hingga terbentuklah seperangkat alat pertunjukan yang kini dikenal sebagai warisan budaya khas dari Nganjuk.

Perangkat gamelan yang mengiringi pertunjukan wayang timplong tergolong sederhana.

“Mbah Bancol juga menyiapkan seperangkat gamelan sederhana sebagai pelengkap,” tulis Anjar Mukti Wibowo dan Prisqa Putra Ardany dalam “Sejarah Kesenian Wayang Timplong Kabupaten Nganjuk” di Jurnal Agastya, Juli 2015.

Perangkat gamelan yang mengiringi pertunjukan wayang timplong tergolong sederhana. Terdiri atas gambang bambu, kendang, tiga kenong, dan satu kempul (gong kecil).

Menurut Sukarman dalam makalah Bahasa Jawa dalam Wayang Thimplong Jawa Timur yang disampaikan pada Kongres Bahasa Jawa di Semarang, 15–20 Juli 1991, setelah perangkat gamelan diciptakan, barulah digubah gendhing-gendhing pengiring. Setiap gendhing diberi nama sesuai fungsinya, seperti grendhel untuk adegan jejeran, ladrang untuk adegan perang, dan awe-awe sebagai penanda tandhakan.

“Oleh karena perangkat gamelan yang digunakan sangat sederhana , ketiga gendhing tersebut terkesan sama menurut telinga awam,” ujar Sukarman.

Nama “timplong” diyakini berasal dari bunyi khas alat musik pengiringnya.

Nama “timplong” diyakini berasal dari bunyi khas alat musik pengiringnya. Suara gambang bambu yang berbunyi thing-thong dan dentingan kenong yang terdengar seperti “plong” menciptakan kesan unik, yang kemudian mengilhami penamaan kesenian ini. Di Nganjuk, kesenian ini juga dikenal dengan nama wayang kricik, merujuk pada suara kricik-kricik yang muncul saat wayang dimainkan. Sebutan lain yang cukup populer adalah wayang gung, karena dentuman khas dari kempul (gong kecil) yang mendominasi alunan musiknya.

Beberapa orang menganggap kesenian ini sebagai varian dari wayang klithik, karena terbuat dari bahan kayu dan terinspirasi dari bentuk serta konsep pertunjukan yang serupa. Namun, tak sedikit pula yang menggolongkannya secara terpisah karena memiliki ciri khas yang berbeda secara teknis maupun musikal.

Tokoh-tokohnya dipahat dari kayu, umumnya menggunakan kayu sengon laut atau mentaos. Bentuknya pipih, dengan tubuh yang polos tanpa ukiran seperti pada wayang kulit, sementara bagian tangannya dibuat dari kulit binatang. Warna menjadi elemen penting untuk menegaskan karakter wajah: hitam dan putih digunakan untuk membedakan sifat atau peran dari masing-masing tokoh.

Dalam satu kali pertunjukan, terdapat sekitar 70 tokoh yang dimainkan.

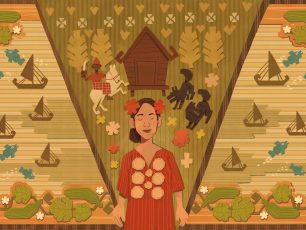

Dalam satu kali pertunjukan, terdapat sekitar 70 tokoh yang dimainkan, terdiri dari karakter manusia, binatang, hingga berbagai bentuk senjata. Namun, hanya sembilan tokoh yang dianggap pakem, yaitu Ksatria (prajurit), Satria Muda, Putri Sekartaji, Ratu (Putri), Panji, Satrio Sepuh, Patih, Tumenggung, serta Ratu dari kerajaan-kerajaan seperti Kediri, Majapahit, atau Jenggala—tergantung pada lakon yang dibawakan. Dari semua tokoh tersebut, hanya Panji, Sekartaji, dan Kilisuci yang memiliki penokohan khusus, sementara lainnya berperan sebagai pendukung. Dalam jajaran punakawan, dikenal dua tokoh utama: Kedrah dan Gethik Miri.

Pementasan dilakukan di depan kelir atau layar yang terbuat dari kain putih, dengan tepi berplipit hitam sebagai penguat. Pada bagian tengah kelir terdapat lubang kecil, tempat dalang menyelipkan tangannya untuk menggerakkan tokoh-tokoh yang dimainkan. Elemen pembuka dan penutup pertunjukan ditandai dengan gunungan, biasanya berbentuk burung merak dan golekan yang khas.

Pertunjukan dibawakan oleh satu orang dalang yang didampingi oleh lima panjak atau pengiring musik. Tidak ada kehadiran pesinden dalam pementasan, sehingga seluruh narasi dan nuansa suasana dibawakan oleh gamelan serta suara dalang.

Pertunjukan dibawakan oleh satu orang dalang yang didampingi oleh lima panjak atau pengiring musik.

Untuk cerita atau lakon, kesenian ini mengangkat kisah Panji sebagai tema utama, dengan latar belakang hubungan antara Kerajaan Jenggala dan Kediri. Beberapa judul yang kerap dibawakan antara lain Babad Kediri, Asmoro Bangun, Panji Laras Miring, Jaka Umbaran, Jaka Slewah, Dewi Galuh, dan Dewi Sekartaji. Cerita-cerita tersebut sarat pesan moral dan kebijaksanaan, sekaligus mencerminkan dinamika sosial budaya masa lampau.

Keahlian mendalang kesenian ini diwariskan secara turun-temurun sejak pertama kali diciptakan oleh Ki Bancol, yang juga menjadi dalang generasi pertama. Ia mewariskan ilmunya kepada Darto Dono, dilanjutkan oleh Ki Karto Jiwul, Ki Tawar, Ki Gondo Maelan, lalu Ki Talam dan Ki Jikan—dua nama terakhir kemudian memilih menekuni profesi lain. Sejak masa Ki Gondo Maelan, pewaris keahlian mendalang sudah tidak lagi berasal dari garis keturunan langsung sang pencipta.

Pada mulanya, wayang timplong berfungsi sebagai hiburan masyarakat dan berkembang cukup pesat di wilayah Nganjuk. Popularitasnya bahkan mencapai puncak pada dekade 1970-an. Namun setelah itu, perlahan mulai meredup hingga menghadapi ancaman kepunahan.

Popularitasnya bahkan mencapai puncak pada dekade 1970-an.

Merespons kondisi tersebut, sebagaimana dilansir dari kongres.kebudayaan.id, Pemerintah Kabupaten Nganjuk mengadakan diskusi guna mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi. Dalam diskusi pleno penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) tahun 2018, yang turut dihadiri para dalang serta anggota Persatuan Pedalangan Indonesia (Pepadi), ditemukan sejumlah faktor yang menyebabkan eksistensinya makin terpinggirkan. Di antaranya adalah ruang gerak yang terbatas, minimnya regenerasi, pertunjukan yang dianggap kurang menarik, musik pengiring yang sederhana, hingga lemahnya manajemen promosi. Beberapa inovasi telah dicoba, seperti penggabungan dengan campursari, namun belum membuahkan hasil signifikan.

Kini, wayang timplong hanya sesekali digelar dalam konteks ritual tertentu, seperti ruwatan, bersih desa, tolak bala, pelepasan nazar, atau acara adat khusus di pedesaan wilayah Nganjuk. Eksistensinya pun bergantung pada momen-momen seremonial semacam itu.