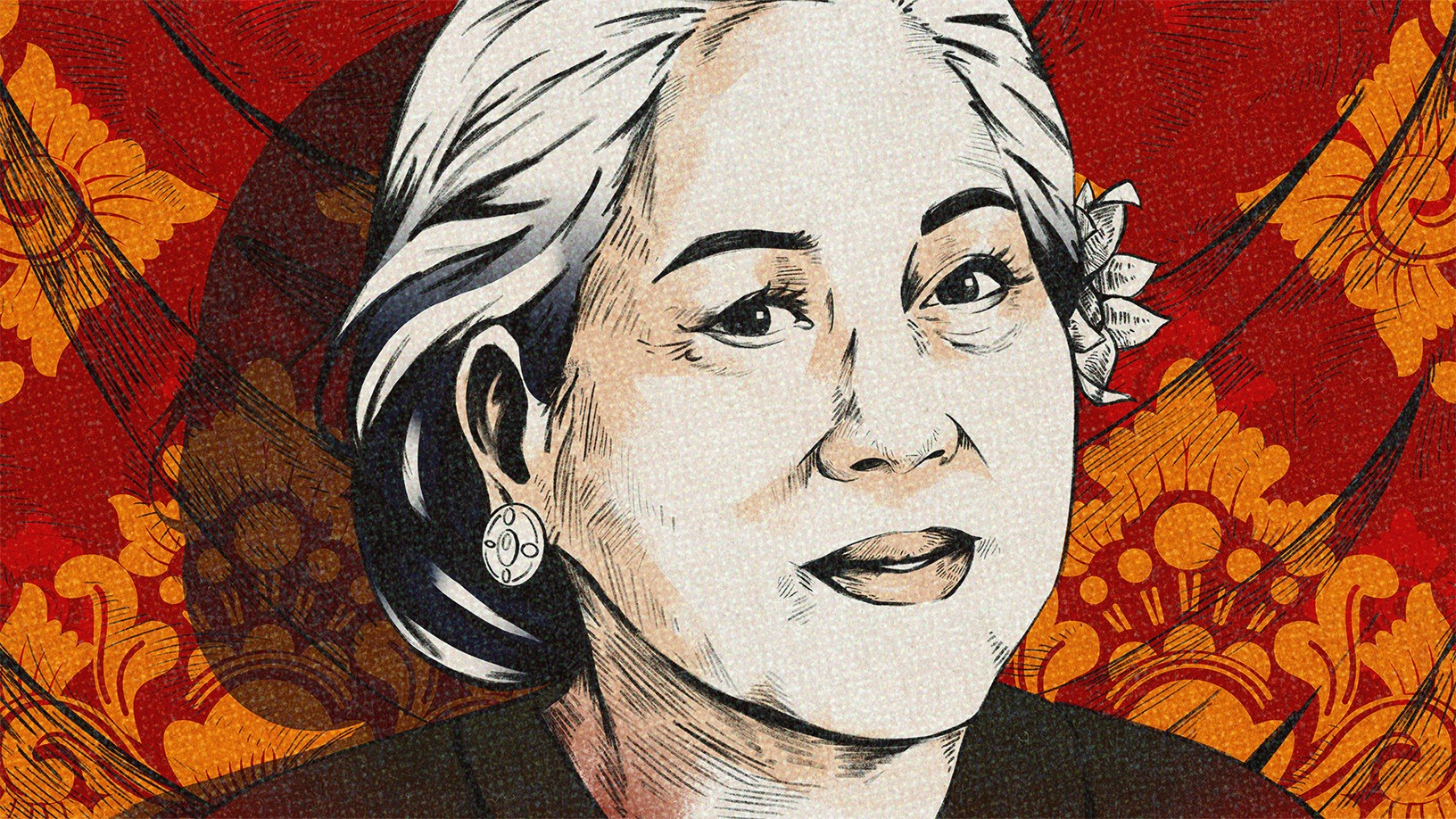

Menari legong bagi maestro tari Indonesia, Anak Agung Ayu Bulantrisna Djelantik adalah ibarat membawakan susunan babak kehidupan yang urut dan runtun. Sejak kecil, perempuan yang lahir di Deventer, Belanda, 8 September 1947 ini konsisten menari sebagai Condong yang membuka pagelaran legong. Condong adalah sebutan untuk penari tambahan dalam sebuah pagelaran Legong. Waktu lantas membawanya jatuh cinta pada tari Burung Gowak (Garuda), bagian akhir dari legong lasem. Pada tahun 2012, ia diganjar penghargaan sebagai penari dan pengajar tari gowak terlama (55 tahun) dari Museum Rekor Indonesia (MURI).

Dalam rentang waktu lebih dari 60 tahun, sederet panjang buah kerja kesenian telah ditorehkan. Selain menari, Bulantrisna juga menyusun koreografi baru, melestarikan tarian lama, menjadi pendidik tari, hingga mendirikan sanggar tari yang mencetak banyak penari-penari profesional. Di mata anak-anak didiknya, Bulantrisna dikenal sebagai guru kehidupan.

“Menari legong bersama biyang adalah belajar hidup,” demikian kata Keni Soeriaatmadja. Salah satu murid utama Bulantrisna ini meriwayatkan kisah gurunya yang ia sapa dengan biyang (ibu) dalam sebuah webinar bertajuk Riwayatmu, Puan yang diadakan pada 23-25 Juli 2021.

“Menari legong bersama biyang adalah belajar hidup.”

Lebih jauh, penari yang pernah terlibat dalam pergelaran seni Swadharma Ning Pertiwi 2018 di Bali itu mengungkapkan, “Biyang adalah guru yang membuktikan bahwa seni tari bukan hanya soal keindahan tubuh, tapi juga persoalan intelektualitas dan pengelolaan hati.”

Penari legong memang identik dengan perempuan berparas cantik, kulit kuning langsat, dan berperawakan langsing. Persyaratan ini selaras dengan filosofi legong yang memiliki arti gerak tari luwes yang terikat tabuhan gamelan pengiring. Bagi Bulantrisna, menari legong jauh lebih kompleks daripada soal kebanggaan diri. Baginya, legong adalah bagian dari meditasi, doa, sekaligus saat untuk menarik napas sebelum kembali menghadapi kompleksitas kehidupan.

Baginya, legong adalah bagian dari meditasi, doa, sekaligus saat untuk menarik napas sebelum kembali menghadapi kompleksitas kehidupan.

Dari gurunya, Keni belajar untuk tidak pernah berhenti menaruh perhatian di bidang seni dan tari. Bulantrisna mengajarkannya bahwa jiwa kesenian dan intelektualitas dalam diri seseorang, sepatutnya dikolaborasikan demi menjadi manusia yang berdaya guna, seperti yang pernah dicontohkan Bulantrisna sendiri.

Seturut riwayat yang disampaikan oleh Keni, Bulantrisna Djelantik memang bukan seniman tari biasa. Selain dikenal sebagai maestro legong, kehidupannya berputar mengelilingi tiga poros utama: seni, sosial, dan keilmuan. Meski telah meraih gelar doktor dari Universitas Antwerp Belgia, berprofesi sebagai dokter ahli THT, dan mendirikan banyak yayasan kemanusiaan, ia tidak pernah berhenti menari.

Kombinasi antara darah seniman, intelektualitas, dan penghayatan akan rasa, membuatnya menonjol di antara kawan-kawan sesama seniman. Endo Suanda dalam obituari di majalah Tempo (27 Februari 2021), mengutip murid-murid Bulantrisna yang mengatakan “Ketika biyang berkarya tari, ia layaknya sedang membuat karya ilmiah.”

“Ketika biyang berkarya tari, ia layaknya sedang membuat karya ilmiah.”

“A Pair of Good Genes”

Ibu Bulantrisna Djelantik, Astri Henriette Zwart, merupakan putri dari Piet Zwart, salah satu desainer grafis pertama di Belanda. Di sisi lain, Ayahnya, Anak Agung Made Djelantik adalah pangeran dari Kerajaan Karangasem, Bali, yang baru saja lulus sekolah kedokteran di Belanda.

Di masa kanak-kanak, Bulan, demikian sapaan akrabnya, menikmati pengasuhan yang belum tentu didapatkan orang kebanyakan. Pertemuan antara nilai-nilai ketimuran dan barat-modern dalam darah kedua orang tuanya menitis pada Bulan. Ayahnya adalah seorang yang romantis dan berbudaya, sedangkan ibunya sangat logis dan tegas.

“A pair of good genes,” demikian Keni mendeskripsikan garis keturunan gurunya.

“A pair of good genes,” demikian Keni mendeskripsikan garis keturunan gurunya.

Bulan pertama kali tiba di Indonesia bersama ibunya pada Desember 1948. Waktu itu, mereka bermaksud menyusul sang ayah yang sedang bekerja di Pulau Buru sebagai dokter. Kebetulan, sang ibu juga memiliki pengetahuan medis sebagai seorang perawat.

Bermukim di Pulau Buru tentu bukanlah pilihan ayah Bulan. Apalagi ia sangat ingin agar anak pertamanya bisa tinggal dekat dengan kampung halaman, Bali. Namun, ada saja halangannya.

Menukil buku Bening Embun: Perjalanan A.A. Made Djelantik (2018) oleh Nyoman Wijaya, ayah Bulan kala itu tengah hidup dalam pengasingan. Kawan sesama bumiputra mengkritiknya sebagai sosok yang kurang nasionalis lantaran beristrikan seorang Belanda. Di sisi lain, Pemerintah Belanda mencurigainya karena pernah bersahabat dengan I Gusti Ngurah Rai, komandan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang sempat membuat repot pasukan Belanda dalam Perang Kemerdekaan.

Sampai tahun 1954, Bulantrisna kecil bersama ayah dan ibunya hidup berpindah-pindah ke daerah-daerah terpencil di wilayah Indonesia Timur yang kala itu masih berbahaya dan rawan konflik. Mereka pernah singgah di Namlea di Pulau Buru Maluku, Pulau Sumbawa, Labuang Baji di Makassar, hingga Kotamobagu di pedalaman utara Pulau Sulawesi.

Tidak banyak yang bisa diketahui dari kehidupan Bulan kecil. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sambil sesekali memperhatikan kegiatan ibunya mengurus klinik. Tidak jarang pula ia menyaksikan ayahnya bepergian selama berhari-hari untuk menemui pasien di pedalaman hutan.

Hidup jauh dari keramaian tidak lantas membuat Bulan kekurangan kasih sayang. Lingkungannya ini justru membentuknya menjadi pribadi yang penuh empati, suka bekerja demi orang banyak, tanpa banyak kontroversi.

Legong, Cinta Pertama

Bulantrisna pertama kali mengenal seni dan tari Bali pada usia 6 tahun. Pada 1954, keluarganya diizinkan kembali ke Pulau Dewata demi menghindari konflik militer di Sulawesi yang semakin genting. Bersama ayah, ibu, dan ketiga adiknya, Bulan memulai kehidupan baru di Singaraja yang letaknya 70 km dari pusat Kerajaan Karangasem.

Ketika ayah dan ibu Bulan pergi bekerja ke luar kota, Bulan dan adiknya dititipkan kepada keluarga di Puri Karangasem. Kepada orang-orang terdekatnya, Bulan selalu menceritakan kesedihannya kala itu jauh dari orang tua. Namun, setelahnya, ia akan selalu menjelaskan betapa kesedihannya pada waktu itu tidak seberapa dengan kebahagiaan yang didapatkan setelahnya.

Kakek Bulan, Raja Karangasem yang bergelar Anak Agung Anglurah Ketut Karangasem, dikenal sangat mencintai seni dan arsitektur. Dia disebutkan mewajibkan semua anak dan cucunya belajar tari tradisional sejak usia belia. Maka saat Bulan beserta adik-adiknya berkunjung, sang kakek akan memanggil seorang empu tari bernama Ida Bagus Raka Bongkasa untuk mengajari cucu-cucunya di pendapa puri.

Pelajaran tari pertama yang diberikan kepada Bulan pada waktu itu ialah tari kuno condong kebyar. Tak dinyana, Bulan merasakan gairah dalam setiap gerakan tari yang ia pelajari. Begitu suara gamelan mengalun, badannya seperti kesemutan dan ia bergerak begitu saja mengikuti panduan sang guru. “Itu benar satu lawan satu dan dia nggak nyontohin, langsung megang, jadi saya merasakan langsung energi dari guru itu,” terang Bulan.

“Itu benar satu lawan satu dan dia nggak nyontohin, langsung megang, jadi saya merasakan langsung energi dari guru itu.”

Kepada Butet Kartaredjasa dalam program bertajuk Blusukan Butet Kartaredjasa Episode 6: Penari Legong Urban, Bulan menceritakan awal kisah ia berjumpa dengan cinta pertamanya, legong.

Saking senangnya belajar menari, Bulan sampai ngotot pindah sekolah ke Karangasem. Selama satu tahun dia ngenger atau menumpang di tempat pamannya, Anak Agung Gede Djelantik, agar bisa belajar menari setiap hari. Dalam sekali latihan, Bulan bisa belajar tiga tari berbeda sekaligus dari guru yang berbeda-beda pula. Alhasil, ketika berusia 7 tahun, dia sudah mampu menciptakan gerakan tari sendiri dan mementaskannya di depan keluarga dan masyarakat.

Dalam waktu singkat, kemampuan Bulan meningkat pesat. Melihat putrinya begitu giat, ayah Bulan yang belakangan ikut mendalami seni dan budaya Bali, lantas menghubungi sebuah sekaa atau perkumpulan penabuh dan penari di Desa Peliatan, Ubud. Saat keluarga itu pindah ke Denpasar pada 1957, Desa Peliatan dengan segera menjadi rumah belajar yang menandai debut Bulan sebagai penari tradisi profesional.

Pada masa itu, Peliatan sudah dikenal sebagai salah satu pusat perkembangan legong. Menurut artikel yang ditulis oleh Anak Agung Kusuma Arini, sejak tahun 1950, terdapat pengajar perempuan Gusti Made Sengog yang mengajarkan legong di desa yang terletak sekitar 2 km dari pusat kota Ubud ini. Sengog belajar menguasai legong dari keterlibatan langsung dalam proses pertunjukan legong oleh kakak iparnya, yang juga merupakan seorang pengajar legong terkenal, Dewa Ketut Belacing. Bersama rekannya, Anak Agung Gede Mandera, Sengog berperan penting dalam mengembangkan legong peliatan.

Di bawah bimbingan tangan dingin Made Segog, Bulan digembleng menjadi penari Condong—tarian pembuka pertunjukan legong—dengan cukup keras. Tidak jarang ia harus menari sambil berurai air mata setelah dimarahi sang guru lantaran selalu membuat kesalahan. Tangan dan punggungnya juga kerap pegal dan lemas karena harus mengulang gerakan legong peliatan yang dikenal memiliki tingkat kesulitan tinggi.

“Saya pernah menari dengan dipegang terus oleh guru saya, Biyang Sengog. Sakit juga. Rambut saya juga pernah terkait ke bajunya sehingga sakit,” kenang Bulan, mengutip wawancara BBC Indonesia.

“Saya pernah menari dengan dipegang terus oleh guru saya, Biang Sengog. Sakit juga. Rambut saya juga pernah terkait ke bajunya sehingga sakit,” kenang Bulan.

Bulantrisna menari bersama Sekaa Gong Peliatan selama hampir 10 tahun. Selama itu pula, dia diakui sebagai penari condong andalan kelompok ini. Di lain waktu, Bulan juga menari sebagai gowak—bagian terakhir dari legong lasem—bersama Kelompok Kedaton dan Sekaa Gong Belaluan, sebelum akhirnya terlibat menjadi penari Legong Istana Kepresidenan.

Selain legong, Bulan juga menguasai oleg tamulilingan yang didapat langsung dari penciptanya, I Ketut Marya alias I Mario. Tari oleg merupakan sebuah tari kreasi tingkat tinggi yang menggambarkan gerak-gerik gemulai seekor kumbang penghisap madu bunga yang sedang jatuh cinta. Tarian ini kerap dibawakan Bulan dalam pagelaran wisata, bahkan dijadikan ikon untuk mempromosikan pembukaan Hotel Bali Beach tahun 1966.

Reputasi Sekaa Peliatan lantas terdengar juga ke telinga Presiden Soekarno. Pada tahun 1959, perkumpulan yang menaungi Bulan itu mendapat kehormatan manggung di Istana Kepresidenan Tampaksiring untuk menyambut kedatangan Presiden Ho Chi Minh dari Vietnam. Bulan kembali dipercaya menjadi salah satu penari utama membawakan tari oleg.

Prestasi Bulan tampil di hadapan para pembesar negara lain tidak berhenti sampai di situ. Pada 1960, ia kembali tampil menyambut lawatan Perdana Menteri Uni Soviet, Nikita Khrushchev, di Pendapa Bali Hotel. Kali ini ia tidak sendiri. Bulan diminta menari berpasangan dengan maestro seni I Made Bandem. Mereka membawakan sendratari berdurasi 35 menit yang diringkas menjadi 15 menit agar sesuai dengan selera tamu asing.

Takdir Seorang Penari

Setelah rutin menari di Istana untuk menyambut tamu negara, lambat laun Bulan diajak mengikuti misi kebudayaan Indonesia ke luar negeri. Sejak tahun 1964, ia bersama sekitar 80 penari dan seniman lainnya berkeliling benua Asia, Amerika, dan Eropa untuk mempertunjukan tari dan kesenian tradisional Indonesia. Tujuan pertamanya pada waktu itu adalah Pakistan, menyusul Singapura, Thailand, dan Kamboja.

Dalam satu lawatan Bulan pernah singgah dan membawakan legong di hadapan Kim Il Sung di Korea Utara. Hal tersebut dikabarkan membuat ayahnya kurang senang karena khawatir putrinya terseret ke dalam pusaran konflik ideologi yang sedang ramai di Indonesia. Akibatnya, ia dilarang sang Ayah melanjutkan kuliah ke Jakarta agar tidak lagi diundang menari di Istana Negara.

Atas nasihat sang ayah, Bulan memutuskan mengambil kuliah kedokteran di Universitas Padjadjaran, Bandung. Hal itu dilakukannya semata-mata untuk menghindari undangan menari yang selalu menumpuk setiap tahun. Bulan sudah bertekad menjadi dokter mengikuti jejak ayahnya.

Seolah sudah diatur takdir, pilihan akademisnya tersebut malah membawanya kembali ke dunia tari. Belum lama Bulan tinggal di Bandung, sebuah sanggar tari meminta bantuan Bulan karena sedang kekurangan orang. Sejak saat itu, Bulan semakin sibuk menari dan mengajar praktik tari Bali di Konservatori Tari di Gedung Merdeka, cikal bakal Akademi Seni Tari Indonesia (ASTI) atau yang sekarang bernama Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung.

Seolah sudah diatur takdir, pilihan akademisnya tersebut malah membawanya kembali ke dunia tari.

Dalam sebuah wawancara, Bulan membuka rahasia bahwa tidak sekali atau dua kali ia berencana berhenti menari. Barangkali Bulan merasa waktu dan energinya banyak tersita oleh kegiatan belajar dan penelitiannya sebagai calon dokter, sehingga sulit untuk meluangkan waktu. Tatkala kesibukannya mulai bertambah sebagai istri dan ibu di awal tahun 1970an, rencananya untuk berhenti itu semakin matang.

Bulan lantas “diselamatkan” oleh sahabat-sahabatnya sesama seniman. Selama enam bulan menetap di Osaka dalam rangka Japan Expo 1970, ia menjalin persahabatan dengan banyak seniman dari luar seni Bali seperti Sardono Waluyo Kusumo, Irawati Durban, Indrawati Lukman, Retno Maruti, dan masih banyak lagi. Mereka sering meminta tolong kepada Bulan mengerjakan proyek-proyek kesenian yang selalu membuatnya gagal hengkang dari dunia tari.

Sejauh apa pun Bulan melanglang buana, kawan-kawannya selalu berhasil menariknya kembali menari. Berkat dorongan banyak sahabat, Bulan berhasil mendapatkan gelar sarjana kedokteran UNPAD di tahun 1971 tanpa meninggalkan kecintaannya pada dunia tari. Ketika ASTI didirikan pada tahun yang sama, Bulan pun diajak terlibat di dalamnya.

Ketika ASTI didirikan pada 1971, Bulan pun ikut terlibat di dalamnya. Bulan yang kemudian berprofesi sebagai dokter spesialis THT, justru diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagai dosen tari di ASTI Bandung. Bersama Irawati Durban yang mengajar tari Sunda di tempat yang sama, Bulan dikenal sebagai salah satu guru tari perempuan pertama yang mengangkat derajat kesenian tari ke ranah akademik.

Namun, gelar dokter yang kemudian disandang Bulan ternyata menghalanginya bekerja di bidang lain. Jabatan dosen tari pun terpaksa ditinggalkannya. Setelah melalui berbagai macam pertimbangan, Bulan memutuskan pindah menjadi dosen di almamaternya sambil terus mengajar tari di akhir pekan. Takdirnya sebagai penari terus dijalaninya bahkan ketika melanjutkan studi S2 di Munich, Jerman, pada dekade 1980-an, ketika ia terus diminta mengajar dan menari.

Sambil terus memenuhi undangan pentas, Bulan sukses mendapatkan gelar doktor spesialis pendengaran di Universitas Antwerp Belgia tahun 1996. Selama hampir empat puluh tahun belajar, bekerja, dan menari di luar negeri, ia banyak mencetuskan program-program kesehatan pendengaran. Keilmuan yang ia miliki membuatnya terpilih menjadi konsultan WHO sekaligus ketua berbagai macam organisasi penanggulangan gangguan pendengaran internasional.

Memasuki usia pensiun, semangat Bulan untuk terus menari justru semakin tinggi. Sambil sesekali masih dipercaya mengajar di Fakultas Kedokteran UNPAD, Bulan mendirikan Bengkel Tari AyuBulan yang menjadi wadah baginya untuk berkreasi dan mengadakan pagelaran idealis. Bersama kelompok tarinya ini Bulan melahirkan mahakarya legong asmarandana (1996), palegongan witaraga (2002), dan legong mintaraga (2007) yang telah dipentaskan di berbagai panggung mancanegara.

Melestarikan Legong, Menjunjung Pluralisme

Banyak berkawan dengan seniman lintas disiplin lantas membuat Bulan tertarik pula mempelajari tarian dari daerah lain. Hal ini ditunjukan ketika Bulan ikut menyusun sendratari Arjuna Wiwaha yang melebur gaya tari Sunda, Jawa, dan Bali ke dalam satu pagelaran di tahun 1970-an.

Seiring tahun, gagasan pluralisme semakin menonjol dalam setiap kolaborasi yang Bulan kerjakan bersama sahabat-sahabatnya. Salah satu yang cukup menarik adalah ketika ia menggabungkan joged bumbung, tari pergaulan klasik Bali, dengan tari poco-poco dan dangdut. (Tempo, 27 Februari 2021).

Salah satu kolaborasi yang cukup menarik adalah ketika ia menggabungkan joged bumbung, tari pergaulan klasik Bali, dengan tari poco-poco dan dangdut

Pada tahun 2006, Bulantrisna kembali membuat karya kolaborasi kolosal yang mempertemukan legong dengan tari tradisional Jawa. Kali ini, ia digandeng oleh sahabatnya sekaligus maestro tari Jawa klasik, Retno Maruti. Selama kurang lebih satu tahun, Bulan bersama murid-muridnya meramu koreografi legong yang sesuai dengan gerak gemulai tari bedhaya dari Jawa. Ia juga mengusulkan untuk menggunakan latar belakang cerita rakyat Calonarang dari Jawa Timur karena dianggap mempunyai nilai kesakralan dalam ritus adat Bali. Pekerjaan yang tidak sedikit ini melahirkan mahakarya sendratari berjudul The Amazing Bedhaya-Legong Calonarang.

Sayangnya, niat mulia Bulan mengayakan kesenian legong lewat inovasi dan pesan-pesan pluralisme tidak selalu disambut baik. Sastrawan Putu Wijaya dalam esainya yang terbit di Tempo edisi 1 Mei 2006 menyebut ada banyak kritikus seni yang merasa hasil kolaborasi Bulan dan Retno sangat kacau. Ia pun mengakui tidak ada sudut pandang istimewa di dalamnya. Kendati demikian, sastrawan serba bisa itu memuji hasil kerja Bulantrisna dan sahabatnya sebagai bukti bahwa “persahabatan tak terhalangi oleh perbedaan.”

Nyoman Trianawati, salah satu murid utama Bulantrisna di Bengkel Tari AyuBulan, menjelaskan bahwa gurunya memang sangat senang pada berbagai jenis kolaborasi yang melibatkan kreasi legong. Tidak hanya kreasi tradisional, Bulan juga pernah mengangkat legong ke ranah yang lebih modern ketika diminta menafsir musik karya I Wayan Gde Yudane ke dalam gerakan.

“Ada dua sisi yang ekstrem dalam pribadi biyang. Di satu sisi, beliau sangat klasik dan mendorong kami mencari guru-guru tua ke Bali yang masih mengingat legong klasik. Namun di sisi lain, beliau sangat suka inovasi,” terang perempuan yang akrab disapa Nana itu saat ditemui redaksi Indonesia Kaya.

“Ada dua sisi yang ekstrem dalam pribadi biyang. Di satu sisi, beliau sangat klasik dan mendorong kami mencari guru-guru tua ke Bali yang masih mengingat legong klasik. Namun di sisi lain, beliau sangat suka inovasi.”

Nana yang saat ini mengajar dan memimpin Bengkel Tari AyuBulan menceritakan bahwa inovasi dan keberagaman dalam tarian Bulantrisna kian menonjol ketika gurunya itu semakin tekun menyempurnakan kelompok binaannya. Bengkel Tari AyuBulan dibentuk sekitar tahun 1992 dengan hanya 2 atau 3 anggota. Seiring tahun, semakin banyak penari Bali yang datang dari berbagai suku dan etnis bergabung ke dalamnya. Kelompok ini pertama kali manggung pada tahun 1994 setelah berlatih selama satu tahun.

“Visi misi Bengkel pada waktu itu beliau tidak mencari yang pemula, tapi mencari penari yang sudah jadi, maka disebutnya bengkel karena tujuannya memperbaiki,” terang Nana.

Ada beragam cara Bulan merayakan keberagaman bersama murid-muridnya di bengkel. Pada pertengahan 2017, Bulan menghadiahkan tarian Bali dalam pesta pernikahan adat Sumba (Tuntas Belis) salah satu anak didiknya. Uniknya, rangkaian tarian berupa tari legong dan tari rejang yang dibawakan oleh anggota Bengkel Tari AyuBulan itu dipentaskan di area batu kubur zaman megalitikum yang terletak di Kampung Adat Tarung, Sumba Barat.

Pertunjukan tersebut menuai komentar negatif sebagian orang. Beberapa kalangan menilai tarian Bulan tersebut dapat menimbulkan bala karena dipentaskan di atas batu kubur para leluhur. Tidak sedikit pula yang berusaha mengaitkan peristiwa terbakarnya Kampung Adat Tarung di bulan Oktober 2017 dengan pementasan Bengkel AyuBulan dua bulan sebelumnya.

“Saya bersama biyang sudah lama, banyak omongan yang negatif juga. Ada yang bilang karena itu (menari) lalu akhirnya desa itu terbakar,” ungkap Nana yang pada waktu itu mengaku tidak bisa hadir menari bersama guru dan teman-temannya.

Nana mengungkapkan, ujaran negatif yang diterima gurunya memang bukan sekali dua kali. Namun, nampaknya Bulan memang bermental baja. Bulan teguh pada keyakinannya bahwa menari adalah bentuk penyerahan diri kepada semesta, alam, dan Sang Pencipta. Itu sebabnya Bulan selalu mengajak anak-anak didiknya menari di tempat-tempat yang sunyi dan sakral, seperti pelataran candi dan peninggalan purbakala lainnya.

Bulan teguh pada keyakinannya bahwa menari adalah bentuk penyerahan diri kepada semesta, alam, dan Sang Pencipta.

Nilai-nilai kesakralan itu juga terlihat pada pementasan tari chanting yang dibawakan Bulan di pelataran Candi Brahu pada 21 November 2014. Sendratari yang dibawakan bersama seniman-seniman Jawa dan Bali itu mengisahkan tentang Gayatri Rajapatni, ratu pertama Kerajaan Majapahit yang menjadi tokoh kesayangan Bulan.

Saking sayangnya Bulan pada Gayatri, pada tahun 2019, ia masih berkeinginan meramu tari gaya baru yang lebih kontemporer tentang istri pendiri Majapahit itu. Bahkan ketika penyakit perlahan menggerogoti tubuhnya yang dahulu lincah, Bulan tetap nekat berdiskusi dan mendapatkan data sejarah yang akurat tentang kisah Gayatri dari sahabat-sahabatnya. Sayangnya, drama tari teranyarnya ini tidak sempat diselesaikan.

Pada Rabu, 24 Februari 2021, Ayu Bulantrisna Djelantik menghembuskan napas terakhirnya setelah berjuang melawan penyakit kanker pankreas selama 2 tahun. Bulan adalah bangsawan Bali, penganut Hindu yang kemudian memeluk Islam, dan seniman-intelektual yang menjunjung keberagaman. Dia dimakamkan di Kompleks Pemakamanan San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat.

Kini perjuangan dan mimpi maestro Legong Ayu Bulantrisna Djelantik dilanjutkan oleh murid-murid aslinya di Bengkel Tari AyuBulan yang tersisa sekitar 10 orang. Kelompok yang aktif berkegiatan di Jakarta ini sepakat tidak menerima anggota tambahan, tapi tetap berkomitmen mendidik penari generasi baru melalui Tunas Tari AyuBulan dan Lestari AyuBulan bagi pemula. Studio Tari AyuBulan dapat dikunjungi di Pondok Pinang, Ciragil, Kelapa Gading, dan Bintaro.