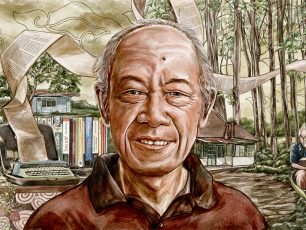

Di kehidupan lain, Ahmad Tohari mungkin akan menjadi pengarang cerita rakyat atau penulis kisah fabel dengan tokoh-tokoh binatang antropomorfik ala kartun yang mampu berbicara. Memang itulah kelebihan sang penulis asal Banyuwangi ini: melukis alam melalui kata-kata. Rangkaian kata terjalin secara detail dan deskriptif sehingga bisa membuat pembaca urban merindukan masa lalu yang lebih sederhana.

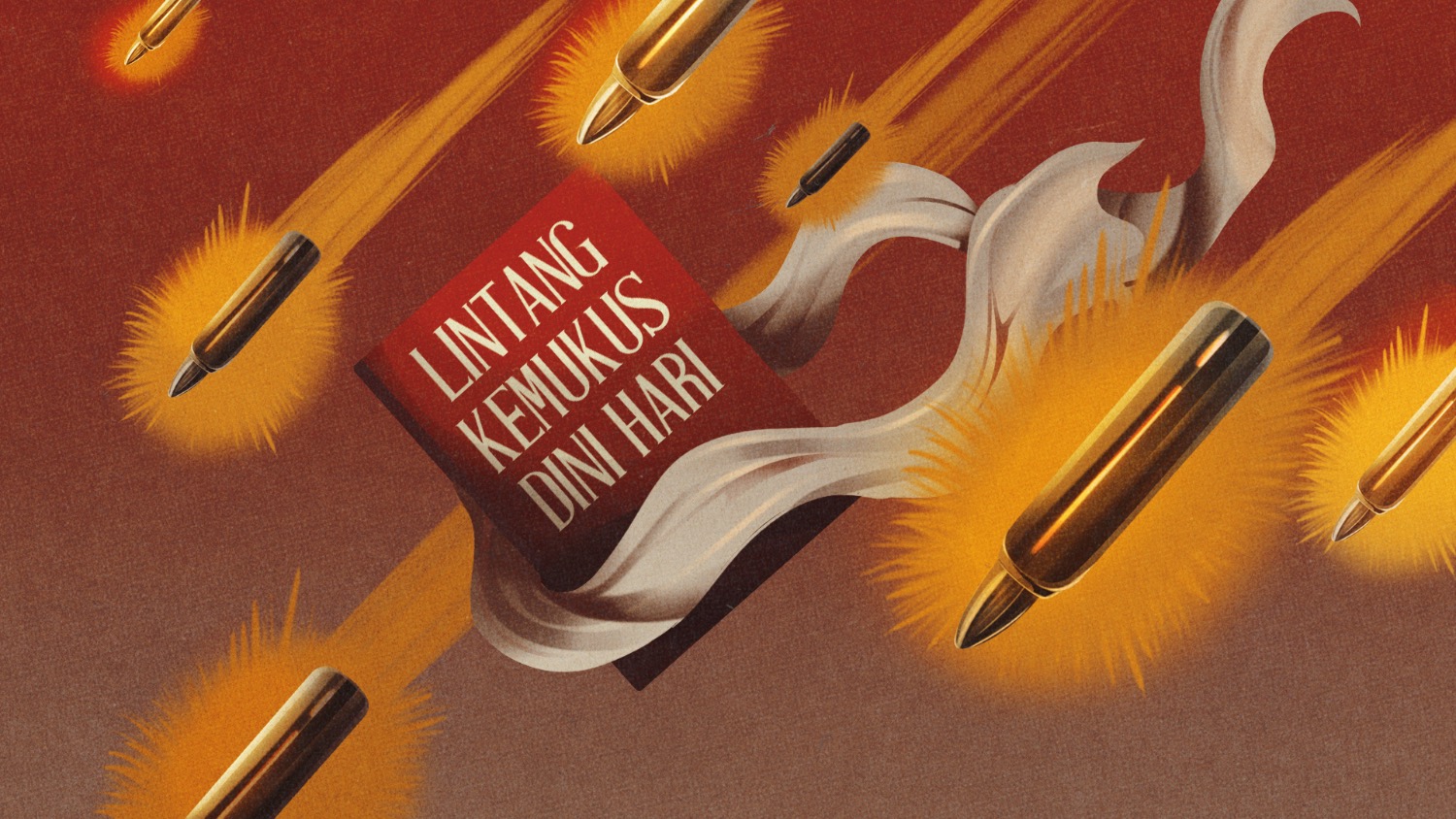

Gaya bercerita ini sudah mulai terasa dari paragraf pertama novel Lintang Kemukus Dini Hari (1985). “Dukuh Paruk masih diam meskipun beberapa jenis satwanya sudah terjaga oleh pertanda datangnya pagi. Burung sikatan mencecet-cecet dari tempat persembunyiannya. Dia siap melesat bila terlihat serangga pertama melintas dalam sudut pandangnya.”

Kejelian mata dalam menangkap peristiwa dan keterampilan dalam bercerita membuat Ahmad Tohari mampu mengembuskan kehidupan pada latar dan karakter dalam setiap novelnya.

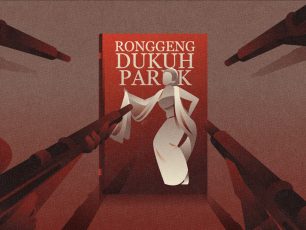

Lintang Kemukus Dini Hari adalah sekuel dari novel Ronggeng Dukuh Paruk yang mengisahkan suka duka penari ronggeng kebanggaan Dukuh Paruk bernama Srintil. Novel ini mengangkat cerita tentang rakyat sederhana yang terasing dari dunia luar sampai akhirnya kemelut dunia luar itu bertandang dan menjadi biang atas kekacauan hidupnya.

Lintang Kemukus Dini Hari adalah sekuel dari novel Ronggeng Dukuh Paruk yang mengisahkan suka duka penari ronggeng kebanggaan Dukuh Paruk bernama Srintil.

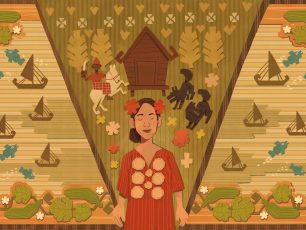

Dukuh Paruk adalah desa miskin dan terbelakang yang menjadi tenar karena Srintil. Kembang desa ini menjadi idaman pria karena kepiawaiannya berlenggak-lenggok yang dianggap memiliki efek magis bagi beberapa orang.

Semenjak kematian kedua orang tuanya, Srintil diasuh oleh sang kakek, Sukarya, yang mengemban amanat Ki Secamenggala—“moyang semua orang Dukuh Paruk”—untuk menjaga kelestarian Dukuh Paruk. Salah satunya, melalui ronggeng.

Keahlian menari Srintil diasah oleh pasangan suami-istri Kartareja, dukun ronggeng yang pada kenyataannya juga menjadi semacam mucikari. Selain mencarikan pekerjaan bagi Srintil untuk pentas di berbagai acara desa, mereka juga menerima bayaran dari tamu-tamu pria yang ingin tidur dengan Srintil. Padahal, hati Srintil sudah terpaut kepada Rasus, teman masa kecil yang kemudian memutuskan untuk keluar dari desa dan bergabung dengan militer lantaran tidak ingin merebut Srintil dari Dukuh Paruk. Srintil merupakan kebanggaan desa sederhana itu, dan keahliannya sebagai penari ronggeng diakui sebagai bakat istimewa yang tidak dimiliki semua orang.

Ditinggal Rasus, Srintil jadi enggan menari dan menolak ajakan kencan dari pria lain, termasuk Marsusi, sang kepala perkebunan. Dilanda rasa kesal karena ditolak, Marsusi bahkan mendatangi dukun untuk mengerahkan guna-guna kepada Srintil. Srintil akhirnya mau menari lagi untuk acara perayaan agustusan di desa tetangga yang sebenarnya merupakan acara politik partai komunis.

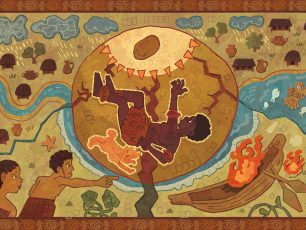

Indang Ronggeng

Bila Ronggeng Dukuh Paruk lebih memaparkan kisah kasih antara Srintil dan Rasus (serta memperkenalkan tokoh-tokoh warga Dukuh Paruk), Lintang Kemukus Dini Hari lebih menggambarkan cerita jatuh bangun Srintil setelah ditinggal oleh Rasus.

Srintil tak memiliki gairah untuk menari lagi, padahal baginya menari mesti menggunakan hati. “Aku rela menerima hukuman. Dibui pun jadi! Bagaimana aku harus menari bila hati tak mau. Kakek tahu, bukan, sebuah tarian baru hidup bila hati dan jiwa ikut menari.” Srintil menemukan secercah harapan ketika mengasuh bayi tetangga yang kemudian ia anggap sebagai anak kandungnya sendiri.

Tidak mudah memang menjadi seorang penari ronggeng. Srintil senantiasa menjadi objek dan dianggap sebagai “milik” Dukuh Paruk yang akhirnya menjadi alasan utama Rasus terpaksa meninggalkannya. “Aku tak mungkin mengawinimu karena kamu seorang ronggeng. Kamu milik Dukuh Paruk,” adalah kata-kata terakhir Rasus.

Aku tak mungkin mengawinimu karena kamu seorang ronggeng. Kamu milik Dukuh Paruk

Dalam diri seorang penari ronggeng diyakini bersemayam indang ronggeng, semacam roh leluhur yang menganugerahi seorang perempuan dengan kemampuan menari ronggeng. Takdir itu juga menjadi kutukan karena kisah kasih penari ronggeng dengan pria yang mereka cintai tak pernah langgeng, seperti yang dialami Srintil.

Namun, menurut Sakum, seorang lelaki buta pemain calung yang mengiringi tarian ronggeng, Srintil wajib mengikuti jalan hidup yang telah ditentukan baginya. “Getar suara sampean adalah getar suara ronggeng. Bau badan sampean adalah bau badan ronggeng. Wibawa sampean juga wibawa ronggeng. Nah, sampean memang seorang ronggeng. Kelak pada suatu saat aku akan tahu sampean bukan lagi ronggeng. Yakni bila indang telah meninggalkan diri sampean.”

Sasmita Alam

Melalui trilogi Ronggeng Dukuh Paruk, Ahmad Tohari menorehkan jejak sastra yang sebagian besar ia capai melalui gaya penulisan yang terasa begitu hidup. Tiap bab pada novelnya tak pernah luput oleh pengamatan terhadap flora dan fauna pedesaan, serta pembacaan sasmita(pertanda) alam yang tak dimungkiri kadang seperti keyakinan terhadap takhayul. Hal ini tergambar dalam cerita lewat tokoh kakek Sakarya: “Kemarin, seekor burung delimukan terbang secepat angin menerobos pintu rumahnya yang terbuka, membentur keras cermin lemari kacanya. Sakarya tidak pernah berpikir bahwa suatu perkara sekecil apa pun bisa berdiri sendiri, lepas dari kehendak semesta.”

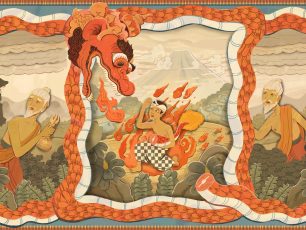

Dengan mulus, Ahmad Tohari merajut sasmita alam ke dalam berbagai alur cerita yang menyorot kehidupan rakyat kecil di tengah kemelut politik. Tak terkecuali Lintang Kemukus Dini Hari yang mengambil latar gejolak tahun 1965 kala partai komunis dipandang sebagai ancaman terhadap ideologi bangsa. Srintil dan seluruh warga Dukuh Paruk dengan lugu menerima tawaran pentas untuk acara perayaan kemerdekaan yang ternyata didalangi oleh partai komunis. Acara ini membawa malapetaka karena Srintil akhirnya ditangkap oleh polisi.

Dengan mulus, Ahmad Tohari merajut sasmita alam ke dalam berbagai alur cerita yang menyorot kehidupan rakyat kecil di tengah kemelut politik.

Meskipun trilogi Ronggeng Dukuh Paruk dicap sebagai cerita yang memiliki elemen “kekiri-kirian” oleh pemerintah pada masa itu (sehingga Tohari mesti menyensor beberapa bagian cerita pada novel Jantera Bianglala), sebetulnya sang penulis hendak mengarahkan kritikannya kepada semua pihak, mulai dari partai politik, pemerintah, sampai rakyat kecil lugu yang gampang dibius oleh orasi-orasi provokatif—fenomena yang tampaknya masih relevan hingga saat ini.

“Hura-hura hari ini tanpa makna betapapun keras dia berusaha menangkapnya. Dia sudah mendengar, bukan mengerti, bahwa perayaan hari ini demi mengagungkan hari kemerdekaan, bukan kemerdekaan itu sendiri,” begitu menurut Sakum saat berada di tengah perayaan agustusan di Desa Dawuan, tempat Srintil tampil sebagai penari ronggeng.

Serupa dengan Mochtar Lubis, Y.B. Mangunwijaya, dan Pramoedya Ananta Toer, novel karya Ahmad Tohari sebenarnya bisa dianggap sebagai novel politik yang mencerminkan situasi sosial politik pada masa mereka hidup. Ia telah memulainya dengan novel pertama berjudul Kubah (1980). Novel ini bercerita tentang seorang lelaki yang mencoba membangun hidupnya kembali setelah diasingkan ke Buru akibat keterlibatannya dalam partai komunis. Beberapa novel terbarunya pun, seperti Orang-Orang Proyek (2002), tetap mengedepankan tokoh orang-orang kecil yang menjadi korban kepentingan partai politik.

Cerita apa pun yang ia angkat, alam serta segala sasmitanya senantiasa mencuat dan mewarnai tiap lembar halaman. Tak heran, karena selama bertahun-tahun, penulis berusia 75 tahun ini, merantau ke kota besar, lalu bekerja sebagai penulis dan editor majalah Amanah serta koran Harian Merdeka. Sampai akhirnya, ia pulang kembali ke desa asalnya, tempatnya merasa lebih betah, yaitu Tinggarjaya di Banyumas.

Lintang Kemukus Dini Hari, sama seperti novel pertama, Ronggeng Dukuh Paruk, dan novel ketiga, Jantera Bianglala, diterbitkan sebagai cerita bersambung di harian Kompas pada tahun 1984. Kritikus sastra, Zaim Uchrowi, dalam ulasannya di majalah Tempo, berpendapat bahwa novel Ahmad Tohari ini “patut mendapat nilai khusus karena mampu menuliskan suasana hati tokoh-tokohnya dan berhasil menggambarkan suasana hijau desa (yang kini makin mendekati dongeng) yang mengusik nostalgia kaum urban.”

Pada awalnya, cerita Ronggeng Dukuh Paruk dipecah menjadi tiga novel. Namun pada tahun 2003, trilogi ini akhirnya digabung menjadi satu. Trilogi Ronggeng Dukuh Paruk telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan Jepang, serta ceritanya telah diadaptasi dua kali menjadi film layar lebar: Darah dan Mahkota Ronggeng (1983) yang dibintangi Enny Beatrice dan Sang Penari (2011) yang dibintangi Prisia Nasution.

Lintang Kemukus Dini Hari memegang peranan penting dalam jajaran novel Indonesia klasik. Novel ini sering dijadikan materi skripsi, baik sebagai bagian dari trilogi maupun berdiri sendiri, karena gambaran jernih akan kondisi budaya dan sosial politik Indonesia, seperti seni tari ronggeng yang kian langka di era modern serta nasib rakyat kecil menjelang kekisruhan masa G30S.

Di luar itu semua, sasmita alam juga menjadi bagian krusial dalam novel-novel Ahmad Tohari, seperti Sukarya yang memperoleh cukup kearifan karena “sepanjang hidupnya tidak pernah berhenti dari mengikuti irama dan keberimbangan alam.”