Sepintas, novel Belenggu (1940) terasa seperti roman picisan yang menghadirkan kisah cinta segitiga yang cengeng dan melankolis. Namun, dengan membaca lebih dalam, novel karya Armijn Pane ini menunjukkan betapa kontemporer—bahkan modern—cerita yang diangkatnya. Terutama ketika salah seorang tokoh utama perempuan menghardik, “Aku manusia juga yang berkemauan sendiri. Kalau menurut pendapat Ibu, kemauanku mesti tunduk kepada kemauan suamiku.”

Belenggu adalah novel yang sarat eksistensialisme. Novel ini senantiasa menggali dan mengukuhkan sisi psikologis tiga karakter utama melalui sejumlah monolog internal, terutama yang berkaitan dengan masa lalu mereka yang kerap membelenggu. Karena itulah novel ini kerap disebut sebagai novel psikologi Indonesia yang pertama.

Belenggu adalah novel yang sarat eksistensialisme.

Cerita Belenggu terbilang sederhana; sebuah sandiwara tiga lakon dengan pendekatan humanis yang merata bagi setiap karakter, membedakannya dari novel-novel Indonesia sebelumnya yang lebih berfokus pada unsur roman dan seringkali membangkitkan semangat nasionalis. Meski jalinan cerita dan karakterisasi cenderung ke barat-barat-an dengan gaya hidup modern, pemikiran modern, dan tokoh perempuan modern, Belenggu juga memancarkan kerinduan untuk kembali ke masa yang lebih tradisional.

Aspek tradisional diwakili oleh tokoh utama, Dokter Sukartono. Ia adalah seorang dokter dermawan yang sering melakukan house call (kunjungan ke rumah pasien) dan rela tidak dibayar jika mengetahui pasiennya tidak mampu. Ketika tidak sedang menjalankan tugasnya sebagai dokter, ia lebih suka mendengarkan musik keroncong di radio. Namun, kehidupan pribadi Kartono tidak memberikan kepuasan yang sepadan dengan kehidupan profesionalnya. Ia merasa sang istri, Tini, telah berubah dan tak lagi bersikap seperti seorang istri yang setidaknya bersedia ‘memanjakannya’’ saat ia kembali ke rumah.

“Dokter Sukartono memandang sepatunya. Dia tersenyum, lucu rasanya membayang-bayangkan Tini duduk bersimpuh di hadapannya sedang asyik menanggalkan sepatunya,” lamun sang dokter saat mendapati rumah yang kosong tanpa sambutan dari istri. Tini jelas bukan tipe istri yang akan menanggalkan sepatu suaminya.

Ekspektasi itulah yang membuat Tini merasa tidak bahagia dalam pernikahannya dengan Kartono. Dia merasa memiliki potensi lebih daripada sekadar menjadi seorang istri yang hanya mengurus rumah tangga. Oleh karena itu, dia pun menyibukkan diri dengan aktif dalam berbagai organisasi sosial.

Sikap dingin Tini pada akhirnya mendekatkan Kartono dengan Rohayah, seorang pasien baru yang tanpa disadari Kartono adalah teman masa kecilnya. Rohayah sendiri memiliki masa lalu yang kelam, dan meskipun dia jatuh cinta kepada Kartono, dia merasa masa lalunya membuatnya tidak layak menjadi pendamping sosok seorang dokter yang dihormati. Namun, Kartono tetap melihat Rohayah sebagai wanita ideal karena mewakili nilai-nilai tradisional yang dia dambakan. Sesuatu yang tidak dia dapatkan dari Tini.

Monolog Masa Lalu

Sedikit yang bisa diungkap dari alur cerita Belenggu. Bukan karena ceritanya yang sarat kejutan, tapi lebih karena pergerakan dan pendalaman cerita yang cenderung berlangsung secara internal. Ketiga karakter utama memang sering berdialog untuk mengungkapkan isi hati dan masa lalu mereka. Namun, penggunaan elipsis pada beberapa interaksi menunjukkan adanya kata-kata yang tidak terungkap (dan hanya pembaca yang bisa menerka).

Tema cerita yang pertama kali terbit dalam majalah sastra Poedjangga Baroe ini banyak berkisar pada penyesalan akan masa lalu. Cerita-cerita ini mengangkat kisah tentang orang-orang yang masih terikat pada masa lalu, baik yang membahagiakan maupun yang buruk.

Tema cerita yang pertama kali terbit dalam majalah sastra Poedjangga Baroe ini banyak berkisar pada penyesalan akan masa lalu.

“Engkau memperingatkan aku ke zaman dahulu, seolah-olah aku teringat ke masa dahulu, waktu hatiku senang. Ah, suamiku, apakah perlunya berpikir? Berpikir itu menyusahkan diri. Kau sudah banyak berpikir, apa perlunya lagi dipikirkan tentang pikiran orang lain,” ucap Rohayah kepada Kartono (yang meskipun mereka tidak menikah, tapi kadang memanggilnya “suami”).

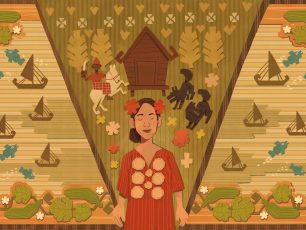

Menariknya, Belenggu menghadirkan penggambaran tokoh perempuan yang modern dan kompleks. Meski mudah menafsirkan Tini sebagai perempuan yang dingin dan angkuh, sikap tersebut sebenarnya menyelubungi keresahan dan kebingungannya. Tini dulunya adalah seorang yang berjiwa bebas dan gemar berpesta. Ia menjadi dekat dengan Kartono setelah mengalami pengalaman buruk dengan pria bernama Tono.

Tergambar jelas bahwa Tini adalah sosok perempuan yang modern. Ketika disindir oleh salah seorang anggota organisasi mengenai kebiasaannya bepergian tanpa didampingi suami, Tini berkata ketus, “Bukankah lakiku juga pergi sendirian? Mengapa aku tiada boleh? Apakah bedanya? Ibu membedakan perempuan dan laki-laki. Itulah pokok perbedaan paham kaum Ibu dan kami perempuan sekarang.” Tini adalah sosok yang selalu menantikan perubahan.

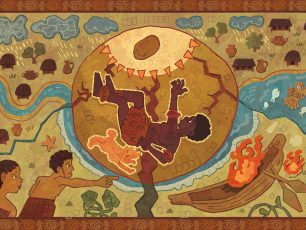

Sementara itu, Rohayah terjebak di tengah-tengah. Di satu sisi, dia ingin melupakan masa lalunya yang kelam, namun di sisi lain, dia juga tak rela melepaskan sepenuhnya kenangan itu, terutama yang berkaitan dengan Kartono. Pernah dinikahkan dengan pria yang jauh lebih tua dua puluh tahun dan dibawa ke Palembang, Rohayah merasa tak bahagia dan akhirnya melarikan diri kembali ke Betawi (Jakarta). Di sana, dia sempat menjadi simpanan pria Belanda dan terjerumus ke dalam dunia prostitusi.

Pada intinya, Rohayah mendambakan kehidupan yang lebih sederhana, yang berujung pada terwujudnya rumah tangga yang harmonis. Namun, bayang-bayang masa lalunya terus menghantui dan membuatnya merasa tidak pantas meraih kebahagiaan tersebut. Hal ini tertuang dalam suratnya kepada sang adik, di mana Rohayah menuliskan, “Kawin dengan cinta, memang itulah yang harus menjadi cita-cita, tetapi cinta belum pasti akan membawa kita ke jalan kawin.”

Secara garis besar, Belenggu mengangkat tema perseteruan antara nilai-nilai tradisional dan modern, serta bagaimana mereka yang terjebak di antara keduanya merasa terombang-ambing tanpa harapan akan kebahagiaan.

Pelopor Pujangga Baru

Sepanjang kariernya sebagai sastrawan, Armijn Pane hanya melahirkan satu buah novel. Pengarang asal Sumatra Utara ini lebih produktif menciptakan puisi dan cerpen. Dua cerpen karya Armijn, yaitu Belenggu: Barang Tiada Berharga (1935) dan Lupa (1936), menjadi landasan cerita Belenggu. Cerpen Belenggu: Barang Tiada Berharga menceritakan drama pernikahan dengan suami yang berprofesi sebagai dokter. Sedangkan cerpen Lupa menceritakan tentang pejabat pemerintah yang melupakan tugasnya untuk melayani rakyat. Tono, tokoh utama dalam Lupa, muncul kembali dalam Belenggu sebagai mantan kekasih Tini.

Pengarang asal Sumatra Utara ini lebih produktif menciptakan puisi dan cerpen.

Walau begitu, adik dari sastrawan Sanusi Pane ini dianggap sebagai pelopor aliran sastrawan modern atau yang lebih dikenal sebagai Pujangga Baru. Sebagai penulis, Armijn lebih tertarik pada sisi psikologis dan penjiwaan karakter, pilihan yang terinspirasi dari awal bangkitnya pemikiran-pemikiran Sigmund Freud pada masa itu.

Armijn juga banyak menggunakan kata-kata Belanda yang tersebar di sepanjang cerita, meskipun secara struktur bahasa masih mengikuti pakem bahasa Melayu yang sesuai pada masanya. Namun, pada cetakan ketiga Belenggu, Armijn merevisi pilihan kata asing tersebut dengan kata-kata yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia.

Peran Armijn Pane sebagai pelopor sastra modern semakin terukir berkat pendirian majalah Poedjangga Baroe bersama Sutan Takdir Alisjahbana dan Amir Hamzah pada tahun 1933. Sebagian besar karyanya, termasuk novel Belenggu, dimuat dalam majalah tersebut.

Naskah Belenggu pada awalnya ditolak oleh penerbit Balai Pustaka karena dianggap mengangkat cerita yang terlalu amoral dan kontroversial, terutama terkait jalinan cinta segitiga dan latar belakang Rohayah yang terlibat dalam dunia prostitusi.

Naskah Belenggu pada awalnya ditolak oleh penerbit Balai Pustaka karena dianggap mengangkat cerita yang terlalu amoral dan kontroversial.

Beberapa pengamat sastra berpendapat bahwa pengalaman Armijn menyunting dan menerjemahkan surat-surat Kartini yang terangkum dalam buku Habis Gelap, Terbitlah Terang menjadi cikal bakal penggambaran tokoh perempuan yang kompleks (dan dapat dikatakan juga sangat feminis) dalam novel Belenggu dan karya tulisnya yang lain.

Berkat penjiwaan karakterisasi yang kompleks itulah Belenggu memegang peranan penting dalam perguliran sejarah sastra Indonesia. Sebuah novel yang mengajak para pembacanya untuk melangkah ke masa depan—dan melepaskan masa lalu yang membelenggu. Seperti yang diutarakan oleh sang dokter.

“Mengapa bergantung ke zaman dahulu? Bukankah semuanya mimpi belaka, permainan pikiran janganlah kita biarkan kita dipermain-mainkan angan-angan. Jangan dibesarkan-besarkan, jangan persusah perkara mudah, nanti pikiran sebagai dibelenggu. Lepaskanlah belenggu itu. Buat apa bergantung pada zaman dahulu.”