“Mengapa ada kemolekan di tengah kemelaratan?”

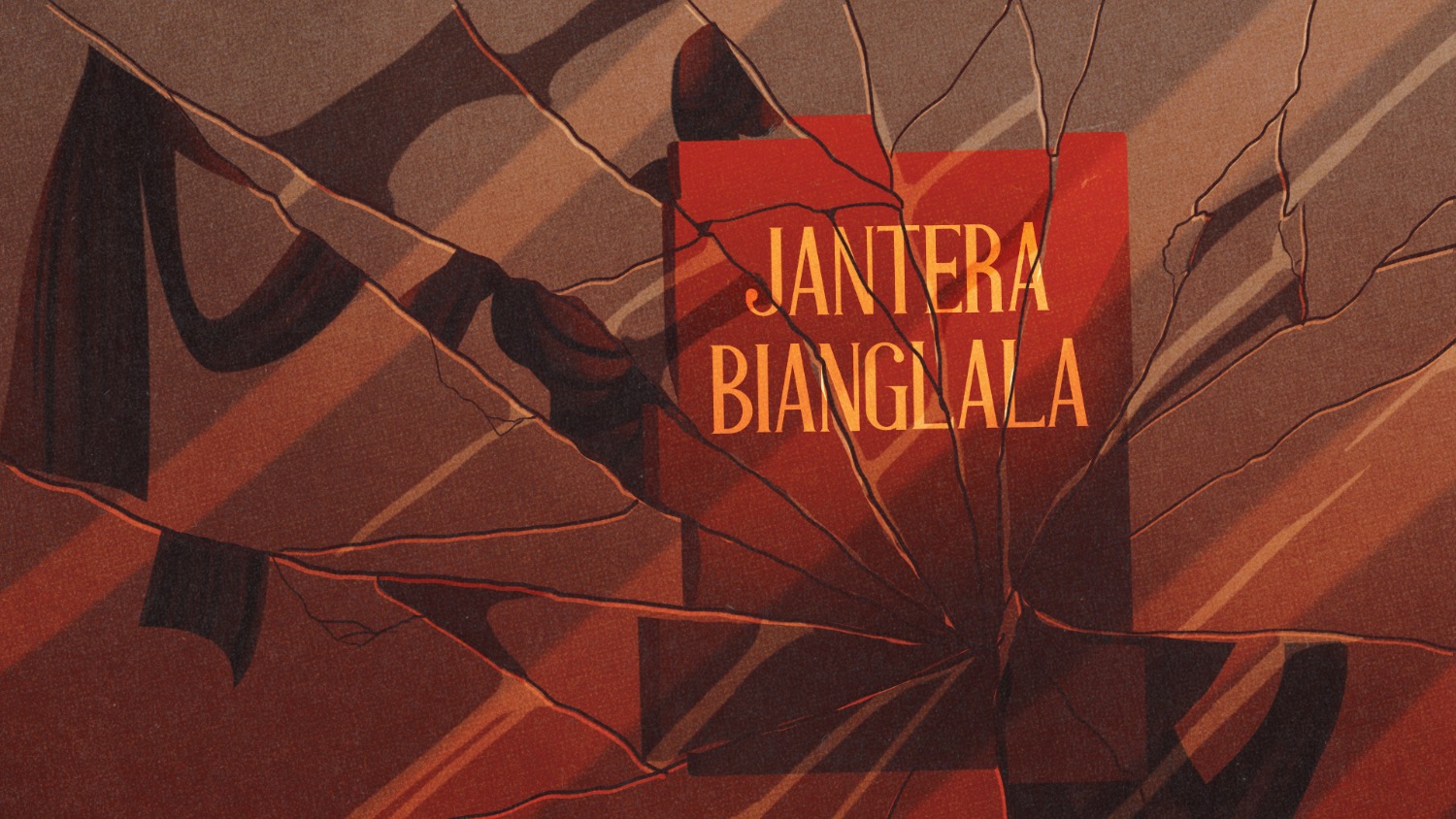

Pertanyaan sederhana itu terlihat sebagai salah satu benang merah yang secara halus menyatukan trilogi Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Sebagai seri terakhir, Jantera Bianglala (1986) turut menghadirkan kemolekan magis tokoh utama Srintil sang penari ronggeng. Kemolekan yang pada akhirnya membawa tragedi.

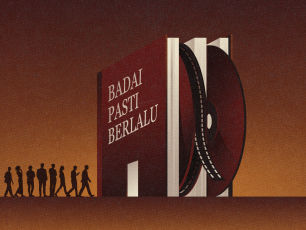

Pada awalnya, cerita Ronggeng Dukuh Paruk dipecah menjadi tiga novel. Namun pada tahun 2003, trilogi ini akhirnya digabung menjadi satu. Trilogi Ronggeng Dukuh Paruk telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan Jepang, serta ceritanya telah diadaptasi dua kali menjadi film layar lebar: Darah dan Mahkota Ronggeng (1983) yang dibintangi Enny Beatrice dan Sang Penari (2011) yang dibintangi Prisia Nasution.

Sama seperti dua novel pendahulunya, Ronggeng Dukuh Paruk dan Lintang Kemukus Dini Hari, novel Jantera Bianglala kembali menguntai keapikan Ahmad Tohari dalam melukis suasana alam pedesaan yang asri dan dinamis. Perbedaan yang mencolok adalah kali ini alur cerita terasa lebih berkaca pada diri sendiri, menerawang, dan kritis.

Perempuan Somahan

Kisah Jantera Bianglala yang mengarungi era tahun 1970-an melanjutkan akhir cerita novel Lintang Kemukus Dini Hari. Setelah dua tahun dituduh terlibat dalam partai komunis, Srintil dibebaskan dan kembali ke Dukuh Paruk yang kondisinya makin memprihatinkan pasca musibah kebakaran. Trauma akibat dipenjara membuat Srintil menjadi pendiam dan enggan menceritakan pengalamannya kepada siapa pun. Ia baru menemukan sekelumit gairah hidup saat bersama Goder, anak tetangga yang sudah ia anggap sebagai anak kandung.

Trauma akibat dipenjara membuat Srintil menjadi pendiam dan enggan menceritakan pengalamannya kepada siapa pun.

Gairah untuk menari ronggeng pun sudah pupus. Hal ini tergambar lewat komentar Sakum, sang lelaki buta pemain alat musik calung, kala merasakan semangat Srintil yang redup, “Burung indang telah terbang dari kurungan. Indang ronggeng kini tidak ada pada tubuh sampean.”

Bukannya sedih, Srintil justru merasa senang. Kini ia tidak lagi merasa menjadi milik semua laki-laki. Ia tak lagi mengemban kewajiban sebagai kebanggaan desa kelahirannya yang miskin. Ia berhasrat untuk menjadi perempuan somahan biasa yang telah lama ia rasakan sebagai kodratnya. “Citra seorang perempuan kebanyakan, itulah yang ingin digapai oleh Srintil sampai kepada hal yang sekecil-kecilnya.”

Sayangnya, perjalanan melepas citra penari ronggeng tidaklah mudah. Warga desa, terutama para ibu-ibu yang suaminya pernah berhubungan dengan Srintil, masih menggunjingkannya ketika dia tampil begitu sederhana di depan umum. Laki-laki pun tetap ingin memilikinya meskipun ia pernah dipenjara, termasuk Marsusi yang sebelumnya hendak mengguna-gunai Srintil karena telah menolak cintanya.

Tak hanya para lelaki dari sekitar desa yang terpesona oleh kecantikan dan kemolekan Srintil. Kehadiran priayi asal Jakarta juga menambah kerumitan dalam hidup Srintil. Ketika perwakilan dari pemerintah pusat mengambil alih sejumlah lahan sawah desa untuk proyek pengairan, beberapa pekerja proyek terbius oleh sosok Srintil. Salah satunya adalah kepala proyek bernama Bajus, yang mengundang rasa penasaran Srintil karena ia tidak menunjukkan niat berbau seksual yang biasanya tidak segan-segan ditunjukkan oleh lawan jenis saat berkunjung ke rumahnya.

Pemangku Naluri Laki-Laki

Sebagai cerita yang berdiri sendiri, Jantera Bianglala memiliki alur naratif yang berbeda dibandingkan dengan dua seri sebelumnya. Sosok Srintil tetap limbung dan berburu jati diri, tetapi kali ini jalan ceritanya lebih personal karena ia telah terlepas dari status istimewa penari ronggeng. Kini, dia hanyalah perempuan biasa yang mendambakan sosok suami dan anak. Sosok calon suami itu dia temukan dalam diri Bajus, namun sayangnya Bajus tidak sepenuhnya jujur kepada Srintil tentang alasan pendekatannya.

Sosok Srintil tetap limbung dan berburu jati diri, tetapi kali ini jalan ceritanya lebih personal karena ia telah terlepas dari status istimewa penari ronggeng.

Tak dimungkiri Srintil adalah sosok yang tragis. Novel terbitan Gramedia Pustaka Utama inimerupakan kisah dekonstruksi eksistensi Srintil sebagai penari ronggeng dan kisah rekonstruksi dirinya sebagai perempuan biasa. Sebagai penari ronggeng, ia memiliki kepercayaan diri tinggi akan daya seksualnya yang mampu menaklukkan lelaki—“seorang ronggeng adalah dinginnya air bagi panasnya api kelelakian. Dia adalah pemangku naluri kelelakian, bukan hanya pemangku naluri seorang laki-laki.” Namun, setelah ditinggal oleh indang ronggeng, ia pun seolah turun ke bumi.

Sosok lelaki masih menjadi muara kesengsaraan hidup Srintil. Tampaknya, tak ada lelaki dalam cerita yang memiliki hati murni selain Kakek Sukarya, Sakum yang buta, dan atasan Bajus yang di akhir cerita melakukan sesuatu tak terduga. Bahkan, Rasus, teman masa kecil sekaligus pria idamannya, meninggalkan Srintil. Meski Srintil sudah tidak lagi menjadi penari ronggeng, Rasus tetap tidak dapat menjalin kembali hubungan mereka karena komitmennya sebagai tentara yang mengharuskannya bertugas di daerah lain secara rutin.

Dalam Jantera Bianglala, suara pengarang di balik cerita lebih sering “terdengar”. Beberapa bagian terkesan penulis tengah berceramah melalui deskripsi situasi. Padahal, Ahmad Tohari sangat andal dalam gaya penulisan show don’t tell yang mendeskripsikan dengan jelas gambaran suasana dan interaksi tokoh. Dalam Jantera Bianglala, seri terakhir trilogi Ronggeng Dukuh Paruk, kemungkinan besar ia ingin meninggalkan kesan mendalam dengan membiarkan suaranya lantang terngiang dari setiap untaian kata.

Dalam sebuah wawancara, Ahmad Tohari mengungkapkan bahwa G30S adalah peristiwa yang paling mengguncang dirinya semasa muda. Karena itulah, ia menjadikannya sebagai latar belakang trilogi Ronggeng Dukuh Paruk.

Jantera Bianglala merupakan novel dengan beberapa alur cerita sensitif, sehingga penulisnya harus menyensor sendiri bagian awal cerita yang menyingkap aksi kekejaman militer. Pada saat penerbitan novel di pertengahan tahun 1980-an, memang telah terjadi tekanan dari pemerintah Orde Baru yang ingin mengontrol konten pers. Baru pada 2012, Jantera Bianglala diterbitkan utuh tanpa sensor dan disatukan dengan dua rangkaian novel sebelumnya. Jantera Bianglala juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan Jepang.

Jantera Bianglala merupakan novel dengan beberapa alur cerita sensitif, sehingga penulisnya harus menyensor sendiri bagian awal cerita yang menyingkap aksi kekejaman militer.

Terpanggil Pulang

Keunikan Jantera Bianglala terletak pada bab terakhirnya. Perspektif cerita beralih ke Rasus, dengan gaya bercerita yang menggunakan sudut pandang orang pertama. Rasus akhirnya memutuskan untuk pulang selamanya ke Dukuh Paruk. “Lalu mengapa Dukuh Paruk yang makin tua dan kumuh kini makin terasa nyaring memanggilku pulang? Dalam keadaan demikian aku memang merasa ada tangan menuding kepadaku. Akulah yang secara moral paling layak mengambil tanggung jawab bagi pemanusiaan Dukuh Paruk.”

Pada bagian ini, Ahmad Tohari tampaknya ingin menyampaikan gagasannya melalui tokoh Rasus. Ada kemungkinan bahwa Rasus merupakan alter ego penulis, mengingat Ahmad Tohari sendiri akhirnya kembali ke desa kelahirannya di Banyumas, Jawa Tengah, setelah berkelana selama bertahun-tahun. Sejak kecil, ia pun mengenal sosok penari ronggeng melalui ibunya.

Ada kemungkinan bahwa Rasus merupakan alter ego penulis, mengingat Ahmad Tohari sendiri akhirnya kembali ke desa kelahirannya di Banyumas, Jawa Tengah, setelah berkelana selama bertahun-tahun.

Meniti tema besar pada ketiga seri Ronggeng Dukuh Paruk, Srintil adalah gambaran sosok tragis, mewakili rakyat kecil yang dianggap bodoh. Namun setidaknya, ia tidak tercemar oleh agenda politik dan pesona orang kota yang memiliki niat terselubung.

Dukuh Paruk dan penari ronggeng sebagai simbol kejayaan desa bisa jadi merupakan alegori kehidupan di Tanah Air, yang meskipun miskin dan terbelakang, setidaknya hidup selaras dengan alam dan mengikuti panduan sasmita alam.

Seperti pengamatan Rasus di akhir cerita kala memandang jantera bianglala yang mengelilingi bulan, “Bulan berkalang bianglala di atas sana kuanggap sebagai sasmita bagi diriku sendiri, untuk mengambil wilayah kecil yang terkalang sebagai sasaran mencari makna hidup. Dukuh Paruk harus kubantu menemukan dirinya kembali, lalu kuajak mencari keselarasan di hadapan Sang Wujud yang serba tanpa batas.”